貞久秀紀詩集「石はどこから

ひとであるか」の表紙。

貞久秀紀さんの詩集「石はどこから人であるか」を読む。

貞久秀紀詩集「石はどこから ひとであるか」の表紙。 |

貞久秀紀さんから詩集と写真が送られてきた。詩集の題名は「石はどこから人であるか」。写真には、老人を中心に向かって右隣に萩原健次郎さん、左隣に安田有さん、その隣りに貞久秀紀さん、そして後ろに鈴木一民さんが写っていた。老人というのはわたし。歳を取るとこんな風に真ん中に座ることになるのかあ、と意に添わないが、諦めた気持ち。写真は、「’01 02 22」打刻されている。今年の2月22日の夜、生駒市の「キトラ文庫」の前の飲み屋で歓談して記念に撮ったもの。その日は「キトラ文庫」に保管してあった伊藤聚さんの蔵書の表紙を撮影しにいったのだったが、その時わたしの身の上に何が起こったかは「曲腰徒歩新聞2001年2月28日」にちょっと触れている。

貞久さんの詩をまとめて読むのはこれが初めて。多分以前、詩集を贈って戴いたのだろうが、読んでなかった。今度はいろいろと話をした人の詩集ということで興味を持って読んだ。わたしとしては、面白かったけど、もっと先までいけるのにと思いながら不満も残った。不満が残るのは、ちょっと友情が芽生えているのかな、という思い。面白さは、逆説から広がる言葉の空間が、普通の意識の運びを外されるところにあるのだが、それが単に話術に終わって、もっと面白くなりそうに思えるのにならないで、心の深みを獲得してないというところに、わたしとしては不満が出てくる。

石を相手にして言葉を展開する。先ずそのことで、他人が入り込む余地をなくす。孤独が確保されたところで、さするという体感の連想から老人のたちのイメージを引き出す。石のイメージと老人のイメージを往復して、重ね合わせて、その重なりに自分を割り込ませようとするが、石の方から体をかわされて逃げられてしまう。石とか老人とか、無意味な存在ではないけど、脇役的存在に引かれ、そこに言葉で世界を作ろうとする気持ちは伝わってくる。わたしの勝手な憶測では、詩を書くという「生き方」を取った、ある意味では決意といえるのかも知れないけど、そういう生き方を選んだ作者の孤独な心情の表明として書かれているように思う。身体一つを言葉で生きる、とでもいったらいいだろうか。石はどこから人であるか 貞久秀紀 私から離れているか いないかのところに一つ ころがっていた 私はその ころがっている方へすいよせられてしまい さすってやっていた それは婆さんか 爺さんのようだった が 石ころ だった さするから石ころである けれどさすらなくても石ころである 私はさすりながらそんなことを思い 道ばたの あかるいところに遊んでいるようだった お腹 ときこえたのでお腹をさすってやったら 石ころはその お腹のあたりからしだいに小さく やわらかく 爺さんか婆さんになってくるようだった が 石ころ だった 私は小さな石ころの つやのある丸みにわが身をうつしとらせたい と願い 石ころの前にしゃがんでいた けれどそこは前ではなく 後ろかもしれない としきりに思われた

詩と詩人が一揃いに納まっているというという感じなんですよね。で、わたしとしてはもっと先へ行け、といいたくなる。もっと先へ行くと、わけが分からなくなるのかも知れない。無責任な読者としてはそうなって欲しいのです。だって、詩を書くっていうことには、いろいろな制約を踏んずけていくという楽しみがあるじゃないですか。もっとも、制約を一生懸命に生きるというジャーナリスティックな詩人もいますね。体のさみしさ 貞久秀紀 昼──。 山間のちいさな駅舎にいて、放尿している。 便所はしんとして暗く、便所の中に夜中がある。 夜中、目がさめて、机に小便をした。父母がおきてきて、そこは 机ですよ、とおしえてくださった。……ということがぼんやり思い 出されてくる。 人はみな、便壷をひっそり捨てたたり、どこかへ消えてしまった というふうである。 動いているのは自分の体ばかりだと思われるほどあたりはしんと して、股や手足など、身のうごきを一々とりおさえて構えをっくる のだったが、便壷に体をあてはめておとなしくしていると、それは それですんたり放尿している。 小窓のむこうの道に石がひとつころがっており、石ころと自分が 一対一対応の関係にあるのはどうやらまちがいあるまい、と察しを つけてそれとなく見ていても、石ころは身じろぎもしない。 人があらわれてぬかりなく放尿してくる。 ……便壷にしてみればそのようなことであろうが、体と便壷には とりたてて食いちがいもなく、便壷ひとつをふくめての体一揃いで しずしず放尿するうちにその一揃いがひとまわり小さくなっている、 というふうでさみしい。

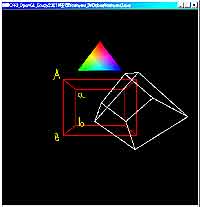

OpenGLの座標で試行錯誤。

OpenGLのプログラムを実行した 3次元ウインドウ。 ABが手前でabが奥になる。 |

昨年の11月から春口さんの指導のもとに始めた3Dグラフィックスの「OpenGL」。6ヶ月経て遅々として進まない。1月から4月まで自習ということだったが、引っかかると先へ進めないということで停滞した。そして、5月から春口さんの研究室通いを再開して、いくらか進んだが、グラフィックスを実行する「座標」というものに行きつ戻りつしているところ。でも、コンピュータグラフィックスというものがどういうものか、ということがようやく分かり掛けてきた。

コンピュータの世界って、実は無の世界を前提にしているんですね。つまり、すべて計算の世界ですからゼロを基点にするわけですよ。それが「無」というわけ。だから、計算に変えれば何でもできる。コンピュータが「万能機械(universal machine)」といわれるわけ。コンピュータグラフィックスは、そのゼロの世界に数学的に空間を仮定するところから始まる。何もないところに2次元とか3次元とか、それにプラスして時間とかを設定して、x, y, z, αという要素の関係で、ディスプレイのスクリーン上に図像を表示して見せる。紙の上だと「描く」だけど、コンピュータグラフィックスではスクリーン上に「表示する」なんですね。フォトショップなどのお絵かきソフトだと、マウスで「描いている」ように思えてしまうけど、これも実は「表示している」ということなんです。「描く」と「表示する」の違い、これがなかなか掴めなかった。

「表示する」わけですから、「何処に何を」とコンピュータに指示しなければならない。大方のグラフィックソフトはそれを代行してやってくれるから、コンピュータを使う人は自分で「描いた」気でいられる。「OpenGL」というのは、ソフトとOSの中間に入って、OSに指示を与え、画面上にグラフィックスを実行してくれる中間ソフト(API=application programming interface)の一種なのだ。Windowsの「DirectX」も同じようなもの。しかし、OpenGLはSGI(シリコングラフィックス社)が作って公開して、Windowsだけでなく、Macintoshでも、UNIXでも使える。今わたしが学んでいるのは、コンピュータに指示を与えるそのやり方というわけ。だから、「何処に何を表示する」かを指示しなくてはならない。つまり、グラフィックスの表示のプログラミングを今わたしは学んでいるんですよ。といっても、三角とか四角とかwire cubeとかをウインドウの中に表示するのがやっとで、その「何処に」というところがうまくできなくて、試行錯誤をしているわけです。

「何処に」を決めるのが「座標」なのだ。x座標、y座標の座標。紙の上に直角に交わる縦線と横線を引いて、横線をx軸、縦線をy軸とすればいい、なんてことは誰でも知っている。ところが、紙は手元にあるものだが、コンピュータの場合はメモリの無の世界に向かうわけだから、先ずは画面上に「ウインドウ」を確保して、その中に表示する物の「原点」を決めてx、y、zの軸を設定して、さらにそれを見る「視点」を決めなければならない。これが、実は頭の中でやらなくてはならないので、まるで暗闇の中に窓枠を置いて、向こう側に物を置く位置を決め、こちら側に自分の眼の位置を決めるようなものなのだ。というのは、マウスで画面上の位置を見ながらポインターを動かして線を引くというとは違って、すべて関数の引数として数字を指定しなければならない。つまり、頭の中で考えてプログラムを書くということ。

プログラムを書くには、先ず左右、上下、奥行きの見る範囲、これを「視体積」といい、見せたいものはその中に置く。そして、「視点の原点と位置」および「物の原点と大きさ」を決める。そこをプログラムに書くと次のようになる。

void display(void)

{

glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

glLoadIdentity();

gluLookAt(0.0, 0.0, 5.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0);/*視点の位置

z軸を+5、つまり5だけ

手前に置いている。*/

glPushMatrix();

glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);/*物の色RGB、赤*/

glScalef(2.0, 1.5, 1.0); /*物の大きさxyz軸*/

glutWireCube(2.0);/*2の大きさの物、線で描いた立法体*/

glPopMatrix();

glPushMatrix();

glColor3f(1.0, 1.0, 1.0);/*物の色RGB、白*/

glTranslatef(2.0, 0.0, 0.0);/*x軸を2横に移動*/

glRotatef(45.0, 2.0, 0.0, -3.0); /*45度回転してずらす*/

glutWireCube(3.0);/*3の大きさの立方体*/

glPopMatrix();

glPushMatrix();

glTranslatef(0.0, 4.0, 0.0);/*y軸上4上へ移動*/

glScalef(1.0, 1.0,1.0);

glBegin(GL_POLYGON);/*三角形*/

glColor3f(0.0, 1.0, 0.0);

glVertex3f(-1.5, -1.5, 0.0);

glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);

glVertex3f(0.0, 0.5, 0.0);

glColor3f(0.0, 0.0, 1.0);

glVertex3f(1.5, -1.5, 0.0);

glEnd();

glPopMatrix();

glFlush();

}

井川博年詩集「そして、船は行く」を読む。

井川博年詩集 「そして、船は行く」の表紙 |

井川博年さんから詩集を戴いた。井川さんはもう六十を過ぎたところだろうか。昨年亡くなった1939年生まれの辻征夫さんとは若いときからの詩友で、1996年に発表した「貧窮問答」の中で自分のことを「五十五歳」といっていることからすると、今年六十歳ということになる。この詩集は、そんなことは何処にも書いてないけど、自分の還暦を意識したものかと、ふと思った。今年出た辻征夫さんの「貨物船句集」に返す意味も含めて、映画の題名から借りたという詩集のタイトル「そして、船は行く」に、それを感じたわけ。詩集を読んだ印象では、若いときには文学対する思いを、ドスを抱えるように抱いていた男が、普通のいい夫となり、また普通のいいお父さんになり、自分のことを駄目になったと腐しながら、話術巧みに幼い頃のことや老いた母親のことや友人のことを語って、人をほろりさせるという姿が浮かんでくる。「現代詩」はやっぱりいいな、一方に 関口涼子さんの詩集があって、一方にこの井川さんの詩集がありで、表現に幅があります。

「駄目になった」という詩で、若い頃は「いまこの場で死んでもよいと常に考えていた」といい、「漁港の事故で眼が見えなくなった時も/助け出された病院のベッドに横たわり/わが生涯は詩集一冊出して終われりと思っていた」と書いた後、「それが駄目になった」という一行で反転して、好きな女性と結婚して、会社員になって、子供が産まれて、晩酌で肥って、駄目になって、人生は永い、と語って、若い頃拒否していた生活者の自分を反語的に肯定している。この詩の発表は1999年、つまり二年前、今年還暦なら58歳ということになる。詩の作者として自分の生涯を振り返って、初志からすれば普通の生活者として生きてきたことを否定しないではいられない。つまり「駄目になった」という心は捨てられない。奥さんやこどもさんにしてみれば、じゃあ、わたしたちって何だったの、ということになるが、若い頃の井川さんに取って、「詩=文学」ってそういうものだったんですね。でも、初志貫徹とは行かなかったけど、井川さんは詩を書き続け、俳句も作り、この詩集を出した。若い頃の思い入れとは違った詩が書かれ、その詩は読んだ人をほろりとさせる。井川博年さんにとって詩というものが変わったわけです。

年老いた母親と老齢を迎えようとしている息子の気持ちは行き違っているけど、心は通じ合っているという情景を通して、そこに人が生きている姿が伝わってくる。作者がいう「つまらない話」の言葉は生活の言葉で、それがお互いの気持ちの行き違いと心の通じ合いを表しているわけで、それは話されたその場で消えてしまう。井川さんはそのことを別の言葉で書いた。その言葉は生活の言葉ではなく巧みな話術を持った詩の言葉なのだ。といっても、多分、井川さんが若い頃思い入れしていた詩の言葉では、この詩は書かれなかっただろう。この詩の言葉が井川さんに可能になったのは、生活者の自分を否定しながら、なおかつ自分の生活を形成する人たちを愛して止まなかったという矛盾を抱えながら、何よりも言葉を生きてきたからではないかと思う。春色母子風景 井川博年 なんでもいいからというと 、、、 うどんでいいという。 せっかくの外出でデパートで食べるのだから うなぎにでもしたらというと 、、、 うなぎでいいという。 うなぎを時間をかけて食べ終わると 、、、、 ほんとうはおだんごが食べたかったという。 そこで外へ出て甘い物屋で おだんごを食べる ここでは 九十歳の母は五十六歳の息子に えんえんと話をする それも 自分のことだけ。 自分の置かれた境遇についてのことだけ。 息子の仕事のことは聞かない 聞いてもわからないから。 息子の家庭のことも少し聞くだけ 聞いても忘れてしまうから もうそんなに会えないのに もうそんなに時間はないのに どうして二人はいつも つまらたい話ばかりするのだろう---。 話終わると疲れて バス停のベンチに座って居眠りをする。 それから老人ホームヘ ひとりでバスに乗って帰って行く。

片足で立てない。

咲き始めた紫陽花の花 |

庭の紫陽花が咲き始めた。昨年、枝が伸ばし放題になっていたのに、わたしがサボって切らなかったので、麻理がばさばさ切り落とした。で、今年は花の数が少なくなるだろうと思っていたら、結構、多すぎるほど花をつけた。先日の雨で濡れて重くなって、全体に花の位置が低くなり、眺めるのに丁度よくなった。これから、色が変わり枯れるまで眺められる。薄緑から白くなり紫に変わり、茶色に崩れて行く。その崩れる辺りも風情があっていいなあと思う。紫露草とか、野ぼたんとか、わたしはどうも紫色の花が好きなようだ。

昨日、テレビの番組で骨粗鬆症(こつそしょうしょう)についてやっているのを見ていたら、予防には四股を踏むのがいいということだった。で、足腰が弱ってきているわたしとしては、早速、「金魚運動具」で身体を動かしてみて、片足立ちをやろうとしたら、ふらついちゃって全然できない。これには、またショックだった。そこで、足腰、肩腕の体操を数分やったら、息が切れた。今日、昼食後、また「金魚運動具」を掛けてから、片足立ちをやってみたら、左足では何とか1分は立てたが、右足では10秒がやっとだった。歳を取って身体が衰えるということはどうしようもないですね。出来るだけ歩き、せいぜい運動をして、人の世話にならないようにしたいです。

関口涼子詩集「二つの市場、ふたたび」を読む。

関口涼子詩集 「二つの市場、ふたたび」 |

先月の末、書肆山田に詩集「胡桃ポインタ」の原稿を持って行ったとき、著者からの贈呈ということで、関口涼子さんの新詩集「二つの市場、ふたたび」を手渡された。読んで行くと、北アフリカの辺りのアラブの街か、スペインの城塞都市の写真が透明なセロファンに印刷されているのを見るような印象だった。次から次へと言葉が蒸発して、意味としての実体が感じられないけど、情景が残る。言葉のあり方として、とても刺激的に思えた。こういう詩をどう受け止めればいいのかなあ、と考える。

これが、最初の三節。言葉を読んだり書いたりということが、「市場の住民」のこととして語られている、と受け止めることができように思った。わたしたちは、四六時中、言葉との関わりの中で生きている。その実体を素直に思い返してみると、目覚めてから眠るまでテレビ新聞雑誌インターネット友人家族の実に様々な言葉に接して遣り取りしている。つまり、言葉の市場の中にいるといえよう。関口涼子さんは、自分の言葉が遣り取りされる場の有り様を、これまた言葉で語っている。わたしの理解では、関口涼子さんは現在フランスのパリに住んで中世フランス文学を研究する傍ら、吉増剛造さんや自分の詩をフランス語に訳して文学雑誌に発表したりしているので、言葉との接し方がかなり複雑になっていて、一種倒錯したところで、言葉の抽象性を肉感的なものに感じるまでになっているものと思う。腕力のあるその手で直に記されたかのようた文字の押 し寄せる頁、改行または句点のない章、まわりを取り囲 む、空間を立ち上げる読書の行為。「その時」という接 続詞の持っ発音の例外的な強さに、始めるべきではなか ったとすぐに気づき青ざめさえしたけれど遅く、それが 今ここに市場を作り、市場は最初から存在し、そこに最 初から私たちは住んでいた。 歩くことが疲れを生むのだと分かっていてもやめるこ とができない。文字の上を踏むと靴の裏にはその跡が薄 い層として確実にかさなり、故に足取りはどんどん重く たり、KとRのつく、散歩とは到底呼べない、そのよう な行動が散歩として私たちの初期の行動記録には記され ている。 ぼやぼやしていると、がっしりとしたものにぶつかっ てしまう。誰だったのか、確認するすべのないまま、そ のたびに私たちにとっては異質なイマージュが飛び散っ てちりちりと髪の先を焦がし二の腕に細かい傷を作り、 肌に残されたその模様から、大きな物語を構築する記憶 だったのだと分かる。私たち自身は決して持つことのた い。

わたしたちはartificial人工ということで、随分自然から離れた生き方をしている。もう後には戻れれない。自然を求めるというということが非日常的なことになっているという倒錯を生きている。関口涼子さんの詩は、その日常化した言語意識の倒錯を更に言葉で語り出すということによって、言葉の自然性を意識的に取り戻そうとして書かれたものに思える。切実さが感じられる。言葉が身体に直に押しつけられ、その言葉が体温で蒸発して気化しているように思える。詩の言葉を読みながら意識して追うと、発語が次から次へとシンタックスを乗り越えて、単語の群に拡散していくのが見られる。そして枠付けられた単語の群として発話者は自分の言葉の自然性を取り戻していると言えるのではないだろうか。幾つも重ねられた透明な情景の重なりによって、作者が持っている言葉が温もりのあるものとして読者に手渡される。そんな詩集といえよう。もう一つの市場のことをまた思い出してしまう。きれ いに干し上げられた山杏を所有していた男の人の側でに こにことしたがらいつでも何か小さいものを手の先で作 っていた、頬の柔らかい若い娘、確か kh で始まる、箒 の先が乾いた葉をやさしくはらう時のような名を持って いた。涼しい朝のうちに杏も譲り受け、陽が真上に来る 時間帯にはそれを手にする男の人の低い声に後ろから唱 和しささやかな朗唱の跡では掌の上に接吻で薄い層を作 り、夕刻には傍らの彼女の肩の曲線もゆっくりとなぞっ た。羊を呼ぶ声が後ろにいても聞こえるように、幾方向 にも向かう性愛、関係を一見曖昧にしてしまうような性 愛のもたらす結果も、急がされることなくゆったりと待 ってもらっていた。