むらさき露草

むらさき露草が咲いて、5月もおわり。

むらさき露草 |

今日で、五月もおわり。時間が経つのが速いなあ、と思う。週間単位で、カリキュラムに従って授業を進めていくと、直ぐに日曜日が来て次に月曜となる。今年は、週の後半には授業がないが、そこで約束を入れる。先週のこ後半には、多摩美の二年生の大学の映像スタジオでの自主公演と、下北沢の小劇場で三年生が女優として出演している演劇を見た。

二年生の自主公演は授業とは別に、自分達で書いた脚本を自分達で演じるというもの。地震の災害で瀕死の重傷を負った患者を治療している医師と看護婦、また内戦の戦場で瀕死の重傷を負った敵兵を助け出した若い女性と兵士、この二つに場面が交叉して、一組の男女二人の役者が演じ分けていくという芝居「天ごく地ごく」。

小劇場の公演の方は「プリンピキアの自転車」という芝居。藤本和雄作演出で多摩美の学生の河上裕子さんとわたしの知らない明石晃さんが主演。こちらは、公園のジャングルジムで暴漢の少年に殺された小学生の両親が、心の傷を癒そうと自転車を練習しているという話になっていた。

両方とも、重いテーマを扱っていた。言葉でそれを運んで、この時代を何とか切り抜けようとしている若い人たちの気持ちは伝わって来るが、空砲を打っているような弱さを感じてしまう。しかし、彼らの切り抜けようとしている気持ち、それは加速している経済状況の急変の中で政治の衰退や制度の軋みを目の当たりにして動き始めた気分を表していると思える。この芽を伸ばしたい、という思いがある。

ところで、わたしは自分の関心事として、パソコンのマザーボードからCPUへとだんだんと深入りして行くこととなった。わたしの自作パソコンのマザーボード(CPUやメモリやハードディスクなどを取り付ける基盤)に使ってあったi820というチップセットに欠陥があることが分かって、それを報じるホームページや雑誌の記事などを読んでいると、だんだんと知識が堆積されてくる。あるホームページを読んだら、マザーボードが悪くて、ハードディスクなどがとうとうぼろぼろになったなどと書かれていて、そういうことってどういうこと?っていう気になった。

そして、先週、その悪態をつかれていたマザーボードがパソコン店で8000いくらで売っていたので、買ってきて家に余っていた「K6-2・500MHz」というCPUとハードディスクを使って、安いビデオカードを買い足して、組み立てて見た。つまり、2台目の自作になった。それで自作の「泥沼街道」を楽しめるかと、ある程度期待したのだったが、何のことはない、極めて快調に稼働するマシンが出来た。このマザーボードはいろいろなCPUが使えるので、それぞれのCPUに合わせた電圧とかジャンパースイッチとかを自分で設定しなければならない。そこがスリルがあって面白そうだ。「オーバークロック」と言って、CPUを規定のスピードより速く働かせることも出来るらしい。Webページを見ると、自分達がやったその結果を発表してるところがあった。CPUを使ったそういう遊びがあるわけ。別に何が出来るというわけではないけど、1000万個から2000万個ものトランジスタが集積されて出来たCPUに超小型扇風機をつけて、それを指で摘んで差したり外したりすることに、心が時めくということがなにがしか分かってきた、というところだ。

月見草がそよ風に揺れて。

ちょっとした風にも揺れる月見草 |

この数日、月見草が次々に花を開いている。この可憐な花がわたしは好きだ。花弁の縁がほんのりとピンク。少女の頬を思わせる。そして、ほんの僅かの風にも揺れる。みんなで揺れるのが、子どもたちの遊技を見ているようで、いい感じ。

自作PCのその後の話。Windowsの終了からそのまま終了しないで再起動になる、ということを除いては、順調に稼働している。従って、終了するには、タイミングを見計らって指でスイッチを切る。面倒くさいが、MS-DOSに戻った感じがいいですね。600MHzはやはり速いという実感がある。Webブラウザのスクロールが速い。まだDVの編集をやってないが、息子がCDの焼き込みをやったらすんなり出来たといっていた。先日、DVの取り込みをしたら、6分で2GBを越えた。でも、一つのドライブが20ギガと30ギガだから安心。この安心にまだ馴れてないけど。

ところで、パソコン店を見て歩いて、i820のチップセットのボードの数が少ないと思っていたら、ある店に「MTHに欠陥があるので販売を中止する」と張り紙してあった。「MTH」というのは「Memoriy Translator Hub」といって、解説によるとメモリのデータをやり取りする出入り口。家に帰って、早速Intelのサイトを見ると、メモリに「RDRAM」を使っている分には何の影響もないが、「SDRAM」を使うとハングアップしたり、再起動が掛かったりするということが出ていた。わたしは「SDRAM」を使っている。それで、起動したとき、起動画面のメモリの認識が、128MBあるのに、一瞬「75MB」と出てBIOS設定画面になったり、「終了」しても再起動してしまう、ということになるのかと了解した。Intelでは修正したチップセットを「本年の第三四半期に出荷」ということだから、秋まで待つしかないということ。CPUとチップセットの激しい競争を身の上に体験できたという感慨を持った。

こういうことがあったとはいえ、自作パソコンの組み立てで、わたしの場合はすんなりといったが、ミスマッチで泥沼ということもあるらしい。自作パソコンの掲示板やホームページを見ると、ああやってもダメ、こうやってもダメ、ハードディスクのクラスターが壊れて使い物にならなくなったとか、いろいろと書いてあった。グラフィックデザイナーの人が、マザーボードを交換したら、真っ暗な画面でどうにもならず、仕事が迫って来て、元のマシンに組み直して仕事に間に合った、なんていうページもあった。そういうページを見ていると、そういう「苦闘」をしてみたいという気になってくる。それじゃあ、ひとつ、「自作PC泥沼体験」をやってみるかあ、という思いが湧いてくる。不思議だ。泥沼は各パーツのクロックタイムの同期、つまり「パソコンの心臓の鼓動」というのが大きな問題らしい。わくわくするというのは、「心臓」に関わることだからなのかしら。

自作パソコン組み立て物語。

出来上がったパソコン |

とうとう、パソコンを組み立てましたよ。わたしが自分の手でパソコンを作って見たいと思うようになったのは、二年半くらい前のこと。中古のWindowsマシンを買ってきて、メモリやら、SCSIカードやらを、汗をかきながら取り付けたとき、本当は自作のパソコンを作りたかったが、自信がなくて止めにしたのだった。それ以来、作ろう作ろうと思ってきた。大まかなパーツは分かるが、CPUのソケットとか、細かい接続のピンとか、いろいろな設定などが本を読んでもどうも掴みきれない。パソコンのパーツの数は多くはない。10個から15、6個だ。わたしの場合、キーボードとマウスとディスプレイはあるから、マザーボード、CPU、メモリ、ハードディスク、CD-ROMドライブ、フロッピーディスドライブ、グラフィックカード、サウンドカード、イーサーネットカード、ケースだけでよい。しかし、一つのパーツの製品の種類がもの凄く多い。グラフィックカードだけで雑誌の特集が出来てしまう。違う種類のチップセットがついたマザーボードとCPUの組合わせ、これだけでも雑誌の特集がある。そこへ、スピードアップした新しいCPUが売り出され、増量したハードディスクが売り出され、で、そこで、どれを買うか迷い始めると、もう手が付けられなくなる。「自作パソコン」の本を何冊か読み、特殊記事を渡り歩き、二年が過ぎた。

去年の秋から今年にかけて、PowerMac8500をG3に、WindowsマシンのPentiumProをCeleron 466MHzに、と続けてCPUをグレードアップした。あの剛毛のように生えたCPUのピンを無事に差し込んで、CPUを取り替えられたということで、自信が出来た。そして作る気構えは出来たものの、いよいよ作ってみるか、となると、どの程度のマシンを作るかということで迷いが出てきた。一つのパーツに製品の種類の数が多いのは、その組み合わせで、CPUのスピードに重点を置くのか、安定性を求めるのか、拡張性に幅を持たせるのかで様々なパソコンが出来るようになっているからなのだ。つまり、使用目的に合わせていろいろなパソコンが出来る。それをはっきりさせなければならない。わたしとしては、現在あるマシンではDV編集が思うように出来ないから、そのマシンが欲しい。そういうマシンを作るためのパーツを揃えると、結構費用が掛かる。しかし、自分で作るのだから失敗するリスクもある。また迷う。そして、二月、三月、四月と過ぎた。

四月の中頃、思い余って「パソコンの自作の練習のために、費用を掛けないで自作してみる」、なんてことを考えた。ハイスペックのマシンを作ると、15万円から20万円ぐらいかかるが、最低レベルなら5万ぐらいで出来る。家にCPUをグレードアップしたとき、うまく合わないので使えずに残ったCPU「K6-2」があるから、これを生かして自作の練習をする、というわけ。パソコン店に出向いて見積もりを取って貰うと、確かに5万少々で出来そう。しかし、そんなパソコンを作っても仕方ないという気もしてきて、これは止めた。人から見れば馬鹿馬鹿しい考え方だが、作りたい気持ちと不安とが重なり追い込まれて、心理的に逃げようとしていた。普通に使っていても、パソコンって心理的な重圧を感じさせるところがあって、それを組み立てるとなると、一層重くのしかかって来るというわけ。それで、また一休みとなったのだった。その間、雑誌でCPUとマザーボードに取り付けられたチップセットの関係を読む。

速いCPUを付けても、データを流したり切り替えたりするチップセットがそれにマッチしてなければ、充分な働きをしない、と書かれていた。(CPUがいくら速く作動しても、データの流れをコントロールするチップセットがそれを支えなければ、ダメだということらしい。)CPUの値段もスピードによってかなりの差がある。PentiumŁでも、500MHzから600MHzだと2万円台だが、最近の800MHzになると6万円台になる。チップセットも種類が多い。どれがどうか、雑誌の記事ではどれもがいいように書いてあるので、さっぱり分からなくなる。結局、最新のチップセットで、手頃な値段のCPUを選んで、アップグレードに備えようという判断になった。マザーボードとCPUの組み合わせが肝心!という結論。

チップセットは、Intel 820で行こう!

CPUは、カッパーマインのPentiumŁ 600EBMHzで行こう!

さて今度は、何処で買うか、だ。5月の連休中は、「イメージフォーラムフェスティバル」を見に連日新宿のパークタワーホールに通っているから、先ずは新宿の周辺のパソコン店を経巡って、いろいろと見て歩いた。以前は、皆同じように見えたマザーボードの違いが見えるようになった。説明書がつるしてある店では、それを読んでみたりした。不安も募ってくるけど、チップセットの名称やら、CPUを取り付けるソケットやスロットの形状などが確認出来ると、気持ちが引き込まれて行く。展示されている現物を見て、何か分からないところがあると、家に帰ってから本や雑誌に当たってみる。店の感じは、大きいところは品数は多いが、客が多く、店員の数が少ない。二三質問してみて、殆ど知識のない店員がいることも分かった。小さい店は、品数は少ないから、選択の幅は狭いが、狭い店の中なので、客が少なければ気軽に話せる。「話せる」そこに重きを置いて、ビルを入って奥まったところの階段を上った二階の「DOS/Vパラダイス」で買うことに決めた。Webでも、「DOS/Vパラダイス」のホームページを見た。

いよいよ5月2日の午後、「フェスティバル」に行く前に、「DOS/Vパラダイス」に寄って見積もりを取って貰った。CPUは先にPentiumŁ 600EBMHzの箱がウインドウにあるのを見ていたので、それから選び始める。i820チップが乗ったマザーボードは「Socket370」がついたのしかない。わたしとしては、「Slot1」タイプのものが欲しかった。そのときわたしは、「Slot1」の方が「Socket370」より新しいタイプだと思っていた。店員のお兄さんにそれをいうと、「インテルはまたSocket370に戻りつつあるんですよ」という答え。それに、店にあるPentiumŁ 600EBMHzは「FC-PGA」版でSocket370に差すタイプなのだ。わざわざ「Slot1」のついたマザーボードを取り寄せて、変換アダプターをつければそれだけ高くなる。というわけで、そこで一つしかないi820のついたマザーボード「AUSTEK CUC2000」を買うことにした。後は、その店にあったメモリ、グラフィックカード、サウンドカード、LANカード、CD-ROMドライブ、フロッピードライブ、20GBのIDEハードディスクと余り値段の張らないものを選んで行った。最後にケース、ここでまた迷いが生まれた。置き場所と作業のし易さのバランスだ。大きい方が作業はし易いが、場所を取る。で、ミドルタワーということになったが、スイッチ類の位置やら表示ランプやら迷いに迷う。見積もりは、合計10万円ちょっと。カードだと5%高くなるというので、翌日、現金を持って買いに来るというと、「6時までですね」と言われた。

箱に入ったマザーボード、CPUなどの部品 |

マザーボードの取り付け |

翌5月3日は、「フェスティバル」の昼間のプログラムを見て、夕方「DOS/Vパラダイス」へ行って、見積もり通りに揃えて貰った。取り付けネジの余分と、CD-ROMドライブの音声ケーブルも忘れずに買った。「このパーツのマッチングが悪かったり、不具合あったら取り替えてくれる?」と聞くと、明日一杯なら、という答え。つまり、一晩で組み立ててしまえということ。「有償保証料」を払えばその後でも応じる、というので、それを払うことにする。そして、紙袋一つとケースの箱を両脇に下げて、店の外に出てタクシーを拾った。タクシーの運ちゃんに、「それ何です?」と聞かれ、「パソコンを組み立てるのだ」というと、しきりに感心された。きっとわたしは、得意満面、という顔をしていたのでしょうね。

帰って、先ずパーツの点検。全部箱や袋を開いて中身を確かめる。それから、マザーボードのチップやコネクターの位置を、またディップスイッチをマニュアルを見ながら確認して行った。パソコンの組み立てっていうのは、パーツをケースに取り付けて、そのいろいろなケーブルをマザーボードのコネクターに差すだけのことなのだ。その差し込むコネクターやピンを間違えないようにすればいいだけ。つまり、ピンセットとねじ回し一本有れば出来てしまう。しかし、初めてだと、コネクターやピンを間違えるのではないかと、異常なプレッシャーが掛かってくる。わたしの場合、既にハードディスクの交換とか、カードの増設とかはやったことがあるから、その点では気が楽だったが、CPUのスピードに合わせるジャンパーピンの設定とか、リセットやLED(表示灯)のピンは初めてだったので緊張した。ジャンパーピンは、「ジャンパーフリー」の設定で逃げた。林立しているLEDのピンの位置が今ひとつよく分からない。それに、マザーボードをベースに取り付ける時に挟むスペーサーが本や雑誌に出ているのとは違うタイプで、そのネジの絶縁ワッシャーをマザーボードの表側に入れるのか裏側に入れるの分からない。「電源投入時にマシンから煙が出た」なんてことを何処かの雑誌で見たことがあった。分からないで不安になると、そういうことばかり思い出す。そこで、翌日また「DOS/Vパラダイス」に立ち寄って聞いてみた。マザーボードの穴は絶縁してあるから、ワッシャーは余り関係ないとのこと。しかし、ピンの方は、一つ間を取らなければいけないところがあったり、「ground」の方にマイナスを差す、ケーブルのコネクターのプラスには小さな三角印がついているなどということを教えて貰えたのは助かった。差すべきところがはっきりした。さあ、いよいよ組み立てだ!

パーツを買って来てから3日目、「ボディドロップアスファルト」についての原稿を書いていて、ちょっと気分転換しようというところで、パソコンの組み立てを始めた。IDEのマスターとスレーブの設定。ケースに上から5インチベイにCD-ROMドライブ、3.5インチベイにフロッピードライブとIDEハードディスクと取り付ける。ネジが2種類ある。ネジをピンセットで挟んで、ドライバーで締める。そして、マザーボードをベースにネジで取り付けて、CPUをソケットに差し込む。冷却ファンがつけ難くて、力余ってドライバーをぶつけてひやりとした。それから、メモリを差し、カード類をスロットに差していって、取り付けは終わり。いつの間にか、指から血が出ている。ケースの角で切ったのだ。さて、それぞれのケーブルの結合だ。電源は、コネクターの形状を合わせればいいから簡単。気になっていたリセットスイッチ、ハードディスクのLED、スピーカーのケーブルなど、「DOS/Vパラダイス」のお兄さんに聞いた通りに付ける。最後に、わたしには意外にフロッピードライブの一番ピンがどれか、つまり右か左か分からなくなった。本を見て、電源ケーブルとの位置関係を合わせて差してみた。実は、これが違っていた。組み立ては、時間にして一時間ちょっとかな、何だ簡単という思い。ケースの蓋を取ったまま、ディスプレイとキーボード、マウスをつけて電源を入れてみる。冷却ファンが廻り、LEDも点灯して、ディスプレイ上にバイオス(BIOS)設定の画面が現れる。そこまでで、「イメージフォーラムフェスティバル」に出かけた。

夜、帰ってきて、夕刊を読みリンゴを食べ一休みしてからBIOSの設定に掛かった。CPUは600MHz、バスクロックは自動的に133MHzとなっている。メモリもハードディスクもCD-ROMもOK。そこで、Windows98SEのインストールへと進んだ。ところが、フロッピーの起動ディスクを読み込まない。前に別の中古パソコンにインストールしたとき出来なかった、その時壊れたか、と思い、その起動ディスクを別のパソコンで読み込もうとしたが、やはりダメ。ファイルが壊れている。そこで、別のsystemファイルとcommand.comファイルを入れたフロッピーディスクを試みたが読み込まない。フロッピードライブがおかしい。そもそも、LEDが点いたままになるとはどういうことか。接続を全部外して調べる。よく見ると、フロッピードライブのコネクトピンの上のケースに「1」とある。「そうか、こっちが1番ピンだったんだ」と思わず声を出す。つまり、わたしはフロッピーディスクのケーブルを逆に差していたわけ。差し替えて、起動ディスクを入れてみたが、もう起動ディスクは壊れている。仕方ないから、別のパソコンのWindows98の「緊急ディスク」で起動して、インストールしようとしたら、CD-ROMドライブを認識してくれないのだった。多分、ファイルを書き換えればいいのだろうが、面倒だから、新たにWindows98SEを買ってくることにした。

翌日、Windows98SEのアカデミーパックを買って、「フェスティバル」のクロージングパーティに行き、帰って来てからインストールに掛かった。今度は難なくインストールに成功。これで、わたしの自作PC第1号機が完成したわけ。「2KMAY」と命名した。それから、一週間の間に、家に余分にあった「Ultra Wide SCSI」カードと、DV取り込み用に買って来た「IEEE1394」カードを取り付け、更に20GBのIDEハードディスク、19GBのSCSIハードディスクとそのクーラーを買って来て増設した。現在までにWordで文書作成、インターネットエクスプローラー、TimbukutuでMac8500との交信、UleadMediaProでのDV取り込み、PhotoShopLEでの画像処理、SCSIにCD-R/RWドライブをつけてB's Recorder GOLDによるCD書き込みなどで順調に稼働している。しかし、Winodows98の自動シャットダウンが出来ない。シャットダウンすると直ぐに再起動してしまう。だから、再起動する前に電源を手で切っている。マイクロソフトのサイトにこのシャットダウンの不具合を直すという追加プログラムが有るというので、ダウンロードしてインストールしたがダメ。もう一つ、再起動したとき、マウスポインタが痙攣したように止まらなくなるという現象が時々起こる。多摩美の近くの蕎麦屋のお兄さんがコンピュータに詳しく、彼の話だと、i820のチップにOSが追いついていない、ということだ。

自作PCを作っての感想。先ずは、踏ん切りだったんだなあ、という思いがある。CPUにしろ、ハードディスクにしろ、あるいは様々なカード類にしろ、どんどん新しくなって行く。分からないままに、その揺れの中で選択を迫られる。待っているとなかなか出来ない。もう一つ、パーツは結構高価だから、また微妙に動いたり動かなかったりするから、心理的なプレッシャーが大きく働く。でも実は、パソコンの組み立てって簡単なんだ。今では、別に大したことじゃなかったよ、といいたい。そして、不思議なことに、役立てるかどうか別に、何かもう一台気軽に作ってみたいなあ、という気になっている。ほんと、パソコンってなんだろうなあ。

和田淳子作品「ボディドロップアスファルト」小論。

「ボディドロップアスファルト」 |  和田淳子さん |

「イメージフォーラムフェスティバル2000」が終わって、瞬く間に一週間が経ってしまった。会期中に、新宿のパークタワーホールで日本人の作品を主に13のプログラムを見た。たま今年は、自分の作品が上映される日には横浜美術館にも行った。一人の作家の作品で一つのプログラムというのが、四つもあった。それぞれ1時間以上の作品だ。一般公募の「大賞作品」、坪田義史作「でかいメガネ」は映像の力を感じさせる作品だった。その「映像の力」ということについては、また考えてみたい。わたしが興味を持った作品は和田淳子作「ボディドロップアスファルト」。和田さんの久しぶりの作品で、友人の金井勝さんが出演していると聞いていたので、期待して見た。「和田淳子は成長したなあ」というのが、最初の印象。期待以上の作品だった。和田さんはイメージフォーラムの卒業生で、「桃色ベビーオイル」(1995)という身体をチーフにした傑作がある。今度の作品は、現在の映像表現のいろいろな問題を抱えた作品と受け止めた。そこで、何とか会期中に「ボディドロップアスファルト」について、この「曲腰徒歩新聞」に書こうと思い、5日から書き始めたのだったが、なかなか書き切れないで、ついに一週間余りも経過してしまったのだった。その間、頭の中では自作PCの組み立てと「ボディドロップアスファルト」の間を往ったり来たりした。

和田淳子作品「ボディドロップアスファルト」は、90分のビデオ作品だが、フェスティバルで東京、横浜、京都、福岡の5回の上映では惜しい作品だ。この作品は愛知県文化情報センターが企画制作して、つまりお金を出してもらった作品で、それだけに見応えがある出来になっている。個人映画とか実験映画とかいわれる枠をはみ出て、普通のストーリー映画に近いところもあるが、CG画像を加えて実験映画や個人映画の面白みも持っている。映像にのめり込んでいる人にも面白いが、映画はエンターテイメントと決めつけている人にも楽しめるように作られている。敢えて位置づけると、先日紹介した吾妻まやさんの「職業 映画監督」の作品とその主人公の福居ショウジン監督が考えている映画を結ぶようなところにあるといえよう。所謂メジャー映画と個人映画の中間にある。そこに、この作品の映像表現としての問題点があるわけ。

「ボディドロップアスファルト」は、筋立てとして、若い女性が小説家として一応成功するが、失恋して、小説をうまく書けなくなり、悩んだ末に、自分を取り戻して、大人の女性に成長するというストーリー作品だが、その彼女が抱く意識が具体的にイメージで挿入されたり、彼女が書く小説が作品の中の作品として展開されるという構成になっている。しかし、描き方、つまり映像の展開はスタッフが実験映画育ちとあって、CGで処理した映像などを使い、心理描写など戯画化したイメージで表すなど、洒落た展開をして行く。わたしが問題としたいのは、主人公の若い女性の「意識」と彼女が生息する「イメージの空間」との関係で、それを「言葉」と「身体」の関係というところに持ち込みたいということ。急にややこしくなった。わたしとしては、前作「桃色ベビーオイル」で身体のイメージを独特な描き方で鮮やかに表現して見せた映像作家の和田淳子さんが、「小説家」を持ち出したところにちょっと驚き、疑問も感じた。今さら、小説家?と思ったけど、考えてみると、「身体」に対して「言葉」を持ち出し、その「言葉」が人生を引っ張って行くということ、つまり、小説家になるということは人生が変わるということなのだ。詩人になったからといって、今では人生はかわらないものね。それは、「物語ってなんだ」というところにも繋がってくる。

エリ(小山田サユリ)という22才の主人公は、極めて自己中心的な考え方を持っているが、意識が先走って、ナレーションで語られるように「からだとこころのアンバランス」に悩んでいる。作品の前半の30分ほどで、速いテンポでマンションで一人暮らしをしている彼女の生活が、彼女のナレーションに追いかけられるように展開する。街中から、彼女の部屋の中へ、そして着替えしてベットに寝転がる。ナレーションの方は、「他人の話はわたしには関係ない」「体と心がアンバランス」「君にも見えるの?水のしずくの粒子。わたしにしか分からない水の滴の細かい粒子」「22才のわたし。身長……、体重……、真中エリ」。頭がよくて、いろんなことを思いつくが長続きしないと自分で語る。そして、いつも言葉が頭の中に湧き出てきて「頭がざくざく」して、「誰かに何時か認められたい」という気持ちに追われているので、現実の自分に満足せず、現実のわたしを、本当のわたしを忘れようと、言葉が自分を主人公にした「幻想」へと発展して、現実の自分と妄想とがかけ離れていくのに不安を感じ、それを乗り越えようと、自分で自分が思いのままにできる小説を書き始めるというわけ。小説を書き始めるシーンは、それまでは頭の中で進んでいた言葉が急に歌になって、カラオケ画面のように字幕で言葉が流れ、その画面の連続として、遊園地で落としたソフトクリームを拾ってくれた男に一目惚れ、といった調子で、男・冬樹(田中要次)、女・リエ(尾木真琴)と登場人物を役者に演じさせて、作品の中の作品へと展開して行く。

ここまでは、言葉と映像を対比させて、人物の身体を映像で、その意識の流れをナレーションで展開するという描き方を取っていて、これは前作「桃色ベビーオイル」で見つけだした手法だ。「桃色ベビーオイル」では、自分の個室に帰ってきた若い女性が素っ裸になって、彼女を襲う不安について「どうしょう、どうしよう」と言葉に出して言ってみるという仕方で、イメージとして対象化された身体の向こうから言葉を投げかけるということで、独特のエロティシズムを醸し出していた。それは、ひたすら男性の方から対象化される位置に置かれてきた「女性」が主体意識で自分の身体を持ち上げてきた表現というように見えたのだった。しかし、そこでは「女性」の言葉は「独り言」として呟きに終わっていた。それが、今度の「ボディドロップアスファルト」では、「女性」がエリという名前を持った存在になり、明晰な意識を持って語る人物として登場して来ている。彼女は自分を世界の中心として意識し、自分を独自な存在として認識し、自分を絶対視している。従って、彼女は孤立している。彼女にとっての問題は、他者をどう有らしめるということなのだ。絶対的な存在である彼女にとって、他者は「偶然」にしか現れない。彼女はそれを「小説」と展開として書き始め、映像は綺麗事のイメージとして展開する。

この作品の「映像の問題」として、ここで次元の違うイメージが出てくるということがある。エリのイメージは所謂作品としての「虚構」である。それと、男・冬樹と女・リエが公園で偶然に出会って恋に落ち、結婚までに至という「綺麗事のイメージ」は作品の中の作品として、次元が違う。話がありきたりのラブロマンスだからということで、その「綺麗事のイメージ」をありきたりのテレビコマーシャルのようなイメージにしたのであろうか。イメージの次元を違えているということは分かる。しかし、その質にはもっと気を配ってもよかったのでは、と思える。そこには「映像の思想」の問題が潜んでいるように思えるが、深入りするのは止そう。

エリが書いた小説が『ソフトクリームラブ』というラブロマンスで、出版されて成功し、若い女流作家真中エリのマンションでのパーティーのシーンとなる。ここでタイトルが入って、ここからの描き方は普通のドラマ作品といった調子になり、テンポががったと落ちる。パーティに集まった出版関係者や評論家といった連中の役を演じているのが、映像作家の手塚眞、映画評論家の大久保賢一、音楽家のあがた森魚、鈴木慶一といった人々。有名人を登場させて作品に箔を付けようとしているのか、知り合いに出て貰ってのお遊びか、マスメディアで名のある人を役者に使うという風潮の単純な真似か、兎に角、現実と虚構が解け合って境目がぼやけてきている社会的な「イメージ空間」がここにも実現されているわけ。ここでの映像の意味合いにも、厄介なところがある。今や真中エリは出版関係者や文芸評論家に囲まれておべんちゃらを言われる作家になった、というのは「虚構」。その出版関係者や文芸評論家を演じているのが、この日本の社会で(あるいは外国でも)名の通った人たちで、作品の中で演じているというより、それなりの持ち合わせた風貌を見せているだけ。役柄のイメージと現実のイメージが重なっている。彼らの「著名人」という記号としての意味が現実と虚構の間で揺らぐ。それを楽しんで下さいというわけ。しかし、作品には「内輪」という枠が掛けられてしまう。リスクがあるね。

この辺りで、描き方のテンポががったと落ちるのは、場面がシーンとして作られ、作品内の時間が人物のアクションに合わせて、現実の時間に似せて進行しているからだろう。しかも、「現実」ということが持ち出されたというのなら、自己中心的なエリの自分を主役にして空想したこの程度の「小説=ラブロマンス」が「現実の文壇」で注目を引くことはないだろうし、それを褒める人たちは馬鹿みたいな存在ということになるが、逆にその人たちが褒めているのだから、凄い小説なんだというわけ。そしてシーンの展開も、マンションでのパーティという情景を説明するカットの連続。つまり、シーン全体が「エリが有名になったということです」というわけで、「虚構としてのリアリティ」が全く感じられない。それがねらいなら、それでいいが、弱点にも見える。面白くない、眠くなる、という感想も出てくるから。そこで、パーティが終わったあと、エリは余り風采が上がらない彼女担当の編集者ホシノ(岸野雄一)に、みんなが帰ったあと残って貰って「愛の告白」をするが、5年前に愛妻に逃げられたホシノはエリの告白を受け入れない。「死んでしまえば、何もない」というホシノの言葉が、エリの頭に残る。ホシノは去って、エリはホシノを追って外に出て、公園でバードウオッチングをしていた外人のような日本人丸山(マチュウー・マンシュ)にぶつかって、彼に助け起こされ、一目惚れ。彼に誘われるままに、初台の甲州街道と山手通の交差点の角にある「吉野屋」の前でデートする約束をする。しかし、丸山は、エリと出会ったことを母親に電話したあと、路上に落ちていた「五円玉」を拾おうとしたところで、自動車を運転しながらヒップポップの定義に夢中になっていた二人に若い男に跳ねられて死んでしまう。空中に舞い上がるハイスピード撮影の五円玉のCG合成画像。翌日、着飾って「吉野屋」の前で待つエリ、1時の約束なのに夕方まで待って、エリは新宿のバー「多恋人」で一人で飲んで家に帰る。エリにとっては、思いを寄せていた恋も、偶然に拾った恋も両方とも駄目になる。現実では、エリには「結婚の幸せ」は望めないということ。

スクリーンを前にしていれば、次々に思いがけないことが起こってくるから、それに引きずられて見てしまうが、この筋書きが語っているところは、要するに「世の中、そう思った通りには行かない、何が起こる解らない」という程度のことで、その「何が」も、最近現実に起こっている事件に比べるまでもなく、ありきたりでつまらない。何故か。エリの小説の中で「他者」との出会いが「偶然」だったように、エリ自身の出会いも「偶然」に求めるしかなった。「偶然」は別に悪いことないが、その「偶然」がもたらす運命が「ロミオとジュリエット」の場合のように「関係」の深い根を引きずり出すところとならなかったからだ。この作品の作者には深い根のパラダイムがない。そんな根に拘っていたのでは、この作品のスマートな展開は出来ない。スマートに展開するためには、「偶然」も「運命」も型として扱わなくてはならないからだ。筋書きを型として扱っている。従って、作品の進行としては先が見えてしまい、退屈になる。作者は別のところで工夫している。

ホシノを追って出たエリがぶつかる丸山、この男がエリとぶつかることになったのは、公園で双眼鏡でバードウオッチングしていて、気球にぶら下がっていく、死んだように二つ折れになっている女を見て、追い掛けるように双眼鏡を覗いたまま公園から道路に出てきたからなのだ。気球に死んだような女がぶら下がっていたのは、丸山の幻覚なのだろうが、こういう映像を挟み込むというところ、それがこの映画の後半には多くなる。次に、エリが丸山に助け起こされようするとき、丸山が外人のような風貌だったので、一瞬、ためらう。そのとき、画面はいきなりエリの祖父の臨終の場面に切り替わる。医者と看護婦が傍にいる病室で、ベッドにすがるエリに外国人とだけは結婚してはいけないというようなことを言って息を引き取る。そして、次に丸山がエリの気持ちを察したか、自分はこう見えても日本人だという。すると、場面はまた病院の臨終の病室に変わり、今度は祖父が二人の恋を祝福して息を引き取る。それで、エリは丸山とデートの約束をすることになるのだ。 こういう唐突に場面を挿入するところが作者の工夫といえよう。そしてその後、丸山が車にひかれるシーンでの、「五円=御縁があったら」と拾おうとした五円玉が空中に舞い上がり落下するのをアップでハイスピード撮影して挿入する、というのも凝った工夫だ。

この「女がぶら下がった気球」と「おじいちゃんの臨終の場面」は、それぞれの人物の「思い」が丁度漫画の吹き出しのように描かれたものと受け止められる。ここでは、先の「虚構」と「虚構の中のイメージ」の次元の違いとは異なる、「意味」の場で次元の違いがある。作中人物の「現実」、その人物の「思い」、そして作者の「比喩」の三つの意味の場があるあるということ。30年ぐらい前だったら、「解らない」といわれた映像のつなぎが、今は「面白い」と受け止められる作者の工夫となっている。以前だったら、「現実」と「思い」の次元をはっきりさせるために、ディゾルブさせるとか、その他両者の次元の違いを解らせる手続きが取られた。今は、それが同列に置かれていても間違われることはない。観客の映像を受け止める習慣が変わったのだ。次元の切り替えは観客に任せる。しかし、実はここには、「イメージとなっている現実」と「イメージそのままのイメージ」とを混同させて、現実とイメージを錯覚させるという落とし穴が用意されている。その落とし穴を楽しむというところまで来ている。細かい差異に生きてる。大きな「運命」ということは、本当に問題にならないのだろうか。

後半は、そこだ。ホシノに振られ、丸山に死なれたエリは、実人生はままならないとまた小説を書くことにのめり込む。『ソフトクリームラブPart2 ─赤い印しにわたしは凍える』が書き始められる。部屋の中や屋外の公園などでノートパソコンを持って書き続けるエリの姿と、小説の内容とは交互にカットバックされる。

「Part2」は男・冬樹(田中要次)と女・リエ(尾木真琴)が結婚してもう既に8年の歳月が流れている。結婚記念日にも夫の帰りは遅く、リエはすっかりキッチンドリンカーになっている。夫の冬樹は愛人を作り、金を使い込み、その穴埋めに妻を殺して保険金をせしめようとするが、妊娠しているというので、貯金通帳を持って家出する。二人の関係は破綻して、妻のリエは自殺する。これを、エリはノートパソコンで書き続けるわけだが、彼女の背景では二人の少年がふざけ合ったり、その一人が急に地上に降りてきたUFOに吸い上げられたり、また彼女の部屋の外の窓の向こうに飛び降り自殺の男が落ちていったりするが、全く関心を払わない。ここでも、彼女の世の中、または他人に対する無関心をイメージで比喩しているというわけ。だが、映像の上で彼女の生きている現実と彼女の妄想とがだんだんと解け合ってきて、夏目漱石の最後を語る女の声が聞こえてきて、遂にパソコンの画面に登場人物のリエが現れて、作者と人物との言い争いとなる。世間では、エリは頭がおかしくなったと噂をし、エリはリエに小説にリアリティがないとなじられ、リエに掴まれてパソコンの画面の中に引き込まれるところとなる。まあ、書けない作家の苦悩に見舞われるというわけだ。考えよとすれば、考えられないから自信を失うことになるので「考えてはならない」と自分を抑えようとするが、もう抑えられなくなって、「考えてしまった」ために、街中に爆発が起こって、それが連鎖して遂に地球の爆発にまで至る。小説の主人公を自殺に追い込んだエリは、自分の破滅を世界の破滅にまで拡張する。自己中心主義者の破滅の世界諸共という至高点のイメージが実現される。丁度、この作品の公開と同じ時に起こった「バスジャック事件」の自己中心的な少年の意識とエリの破滅のイメージは通底するところがある。しかし、この作品の作者の和田さんはその先を考えている。金井勝監督演じるところの神様の登場となるのだ。

主人公のリエが自殺して、作者のエリが三途の川ならぬ砂丘を彷徨っていると、死んだ丸山がこっちに来てはいけないという、その後ろに神様が現れて、「作家は読者に勝たなければいけない。それは自分に勝つことだ」と神様こと金井勝丸監督に諭されて地上に追い返される。そこで、エリは路上のアスファルトの上に倒れている自分を発見する。そして「BODY DROP ASPHALT」のタイトルとなる。エリはアスファルトの上に自分を見つけて生まれ変わったというわけ。それからのエリは、倒れた男の手を引いて助け起こしても、その「偶然」に頼ることなく、冬樹とリエの笑い声に送られて、颯爽と立ち並ぶビル群に向かって歩み去っていく。わたしは、この場面に来て、「ジコチュウだった若い女性がオトナになるというビルドゥイング・ロマンだったのか」と、可笑しくなった。リエと冬樹の笑いがこちらに伝わったということか。作品は一応そこで終わりということだが、エンドタイトルが流れる間、独身のホシノの、コンビニでの買い物とか、コインランドリーでの洗濯とか、派手なパジャマに着替えるところとか、ださい生活情景が画面の半分に映し出される。それが、とても現実感があっていいのだ。エリがホシノにプロポーズしたのは、ホシノのこういう姿を知っていたからなのか、と頷けた。

長々と語ってきたが、和田淳子は現在自分達が置かれている意識情況を、自分達を浸している「イメージ」と「言葉」を捉え直して切り抜けていこうとしている、と思える。一口に「メディア」というけど、「イメージ」にしても、「言葉」にしても、その意味のあり様は極めて複雑になっている。この作品の最も評価できるところは、そこを一つ一つ自分の手で掴まえて、自分のものとしてコミュニケートしようとしているところだ。つまり、イメージを見るものに押しつけるのではなく、楽しく遊んで見せて、そこで生きているという感じを伝えてくれるところ。だが、遊ぶ、ということのために、イメージが孕んでいる筈の奥深いところに至れないという限界も感じさせる。その限界をどう突破するか、大賞の坪田義史作品「でかいメガネ」は突破したと言えないけど、その辺りでいい線行ってるという感じがする。そこはそこで、また考えてみよう。

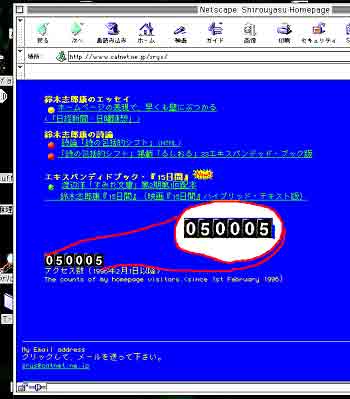

カウンターが50000を越えました。ありがとうございます。

50005になったカウンター数 |

12日の深夜、つまり13日に日付が変わった辺りで、ホームページのカウントが49980を越えていたので、今日当たり50000の大台を越えると思って、朝起きて開いたら「50005」の数字になっていた。今日はイメージフォーラムの授業が午前中からあって、夕方帰ったら、金井勝さんから「ブラボー 50000 乾杯!」という電報が来ていた。思わずにっこりする。家の麻理さんはその電報を見て「何か当たったの?」と呑気なことを言っていた。50000という数には、それなりに感慨がある。それだけの人数の人が見に来てくれたというわけ。嬉しいと同時に感謝の気持ちが湧いてくる。わたしとしては、直接自分の手で為したことに対する反応を、こんなはっきりとした数字で見ることは今までになかった。Webにホームページを開いてまる四年、インターネットって何だかよく分からなくなってくるけど、こういう手応えというのが確かにある。幻に対して感情が動いているのかも知れないけど、先に行けるという気分は自分のものとして掴める。先に向かって生きて行ける、ということ。いやー、ほんとにありがたいこと。

先日、新聞にインターネットをするようになって、睡眠時間が減り、テレビを見なくなったという人の数が増えていると言う記事が出ていた。インターネットによって生活が変わっていっているという。確かに、わたし自身もその通りで、雑誌や新聞に原稿を書く機会がめっきり少なくなった。その代わりに、文章を書くといえば、殆どこの「曲腰徒歩新聞」をはじめ、その他のホームページに載せるために書くということになった。雑誌や新聞に書いているときは、出版の予定があるなしに関わらず、やがては「著書」として本にしたいと思っていたが、今はそんな気がなくなってきた。すっかりなくなったかというと、そうでもない。本にするなら、先ず、この「曲腰徒歩新聞」を本にしたいという気がするが、それは無理であろう。読者は本を買って読むよりWebで読んでしまえばそれですむわけだし、読んだ人が保存したいと思えば、文章も画像もダウンロードしてCD-ROMにでも焼けばいいのだから。それに、本にするには画像を入れるとなると大変な経費が掛かるわけで、かなり高価な本になってしまい、売れる筈もない。本にするのはやはり無理だ。とすると、ここに書いているものは、わたしの著作物としての扱いはどうなるのであろうか。

これまでわたしは、経歴や著作を書くとき、映像作品として公開されたものや、本になったものだけを記してきた。そうだ、ホームページに書いたものも入れなきゃいけなかったんだ。それを入れなかったというのは、やはり、「活字」に拘っていたからだろうか。そうなことはない、と自分に向かっては言う。そうではなくて、やはり世の中がWebを著作の場と認めていなかったからだ。雑誌や本は、買う買わないは別に、誰もが手に出来る。しかし、Webは兎に角パソコンを使わなければ見ることは出来ない。従って、Webでも見ることが出来ますよ、という副次的なものになってしまっていた。そこでの発表は「試み」でしかなかった。少なくても、3年ぐらい前まではそんな感じだった。

しかし、この一年で、特にこの数ヶ月で、その状況はかなり変わってきたように思う。インターネットをやる人の数は今のところ日本人の三割位というが、これが八割にでもなれば、もっと変わると思う。でも、八割になるか。限りなく100パーセントに近くなければ、公正ではないとも言えそうだ。とすると、「曲腰徒歩新聞」のようなものは完全な著作物とは認めなられないということになるのかも。よく分からない。事実が先行するという世の中になった、という感慨。

これからも「志郎康ホームページ」は続けるつもりだし、「曲腰徒歩新聞」の腰はどんどん曲がって行くけど、続けるつもり。どうか、ご愛読のほど、よろしくお願いします。

茉莉花が咲いた。

茉莉花の花 |

どうも、花の名前を覚えない。この花が咲くということも知っていて、花の名前を忘れていた。聞くと「茉莉花」だという。その名前は知っていたが、この花と結びつかなかった。わたしの場合、人の名前もそうなる。その人も知っている、名前は別に覚えているが、それがその人の名前と結びつかない。パーティに行くと、「お見それしまして」のエクスキューズの連続。脳味噌の名前回路に欠陥があるのかも知れない。いや、わたしの生き方のもっと奥深いところに根ざしているのかも。

それはともかく、茉莉花はジャスミンの一種で、香りがいい。強い香りを放つというのではないが、花に近寄ると何ともいえない香りがする。花の形も香具という印象。この薄紫が心を引くが、二、三日すると色が消えて白い花になる。

ゴールデンウイーク中に起きた二つ少年が起こした事件が心に引っ掛かる。5月4日に、朝6時過ぎ目を覚ましてテレビを見たら、ハイジャックされたバスに警官が突入して、犯人を逮捕して人質になっていた女の子や女性を助け出すところが流されていた。犯人は17才の少年だという。ホッとしたが、複雑な気持ちが残る。5月1日にも高校生が行きずりの家に入って主婦を殺害して、殺人の体験をしてみたかったと言っているという。またバスジャックの少年は、その「主婦殺害事件」に先を越された思い、「派手なことをして、社会に自分をアピールしたかった」と言っているということ。ストレート過ぎて恐ろしい。

わたしからすると、「虚構としてのイメージ」と「現実のイメージ」との境目が、現在の社会では、意識としてぼやけて来ていることの現れであるようにも思える。イメージの強度が現実と虚構と逆転しているとも言えそうだ。直ぐに、「虚構のイメージ」と結び付けて考えてしまうというのも、まあ、先週は連日、「イメージフォーラムフェスティバル2000」で上映される若い人たちの映像作品を見ているからかも知れないが。

「フェスティバル」で上映された作品の中で、和田淳子作品「ボディドロップアスファルト」について、その辺りのことを考えて見ようと思って、書き始めたのだったが、なかなか進まないうちに連休も「フェスティバル」も終わってしまい、それに自作PCにハードディスクを増設するなんていうことも重なって日常の慌ただしさに戻った。「ボディドロップアスファルト」についてはかなり書いたが、もう少し書き足したい。書き終えたら、アップするつもりです。

「イメージフォーラムフェスティバル2000」も丁度半分。

新宿パークタワービル全景 |

「イメージフォーラムフェスティバル2000」も、期間の半分が過ぎた。ほとんど連日通って、8プログラムで20本余りの作品を見た。昨日3日は、かわなかのぶひろさんの「旅の絵 シリーズ三部作」を見て、お腹がすいたので地下のうどん屋で「合わせうどん」という、一つの皿の簀の子の上に蕎麦とうどんが乗っているのを食べた。つるつるのうどんと、ざらざらの蕎麦、なるほど。それから、西新宿の「DOS/Vパラダイス」というパソコン店で、自作パソコンのパーツを買って帰った。来週には組み上げたい。これはまた、別のお話。今週は、とにかく「イメージフォーラムフェスティバル2000」で上映される作品と付き合う。

かわなかさんの「旅の絵 シリーズ三部作」は、1985年に渡米して、全米で日本の実験映画の上映ツアーをしたときに撮ったフィルム作品「空の絵」を、15年経て、今年、当時撮ったビデオ映像やエンパイヤーステートビルの映像に寺山修司が詩を朗読した旧作「TALKIE FILM」など加えて再編集して、1998年制作の「時の絵」と昨年制作した「夢の絵」とを合わせて三部作とした作品。三部作としたその最初に、作者が1940年生まれで、占領軍のアメリカ兵に「Haruo(春男)、Haruo」と呼びかけていたのが、実はそれが最初に覚えた英語「Hello」だったという。作者は、自分が戦後の焼け跡で育ったことを原点にしてる。「空の旅」では、その憧れといえば憧れのアメリカに、1985年に日本の実験映画を持て行き、上映ツアーをして、ジョナス・メカスに初めて合い、アダムス・シトニーや、ペーター・クーベルカなどアメリカで活躍する実験映画作家たちと交流したことが語られる。

アメリカは何処でも絵になる、といってやたらにカメラを廻したのでは、自分の表現としての映像は撮れない。そこで、かわなかさんは自分が撮る映像の根拠を考えたという。ホテルの窓から見えるビルの隙間の向こうに、日が沈みまた日が昇る。ようやく吹っ切れて、撮影を始める。「自分がやらなければ誰がやるのか」というメカスの言葉に動かされて始めた実験映画の原点に返るということ。綾なして流れるヘッドライト、フィルムそのもののコマ撮り、そして憧れと反発の気持ちを込めて、一枚のエンパイヤーステートの絵はがきを元に作った旧作「TALKIE FILM」へ戻り、今眼にしているエンパイヤーを飽くことなく撮り続ける。「空の絵」は、最早単なるアメリカ旅行記ではなく、映像作家かわなかのぶひろの原点を語る作品に変身した。

「空の絵」が映像作家の原点を語る作品であるとするなら、「時の絵」は彼自身の生き方の原点を語る作品といえよう。40年生まれのかわなかさんは戦後のものが無く、みんな絶えず飢えた生活をしている時代に成長した。当時ものが無くても、人々は活き活きしていた。「時の絵」は、夏休みの休暇でビルマに行った時に出会ったビルマの子供たちの表情が、丁度彼が少年だった頃のその活き活きした表情と同じであるのを発見して、その子供たちの表情を、また彼らが裸足で接している地面を、その地面の上で商いされている食べ物を、無我の気持ちで追いかけているうちに出来上がったという作品。子供たちも、大人も、食べ物も、地面の上で、川の水に洗われて、自然のままに生きいる。その映像の中に、戦後の無秩序な街の情景に影の存在が彷徨うという映像が交錯して、ビルマの現実が記憶のイメージに重なる。かわなかさんはずっと「記憶」ということに拘ってきて、それが方法になっている。それは、「記憶」が、単に懐かしむ対象を超えて、映像として組織化されたとき、人の魂を蘇生させる働きを持っているからだということを、この作品は実現して見せてくれた。

そして「夢の絵」。作品は、クロアチアの映画祭に審査員として招かれていったときに、石で出来た街を歩き回って撮った映像で出来ている。しかし、単なる旅行記でない。舗道に埋め込まれた石、建物を構築している石、建物に取り付けられた看板などを、ほとんど手で触り舐めるように撮影して行く。「時の絵」で出てきた黒い影が絵の中の時計の針から滑り落ちると、敷石の上を歩く自分の足下から始まり、人気のない建物の間の細い路地を抜けていくと、子供たちが道でサッカーをしている。見たこともなければ、訪れたこともない、何処かで話しに聞いたような夢の中の街に入り込んだという印象。偶然にそこに訪れることを恵まれた幸せを、カメラを廻すことで堪能しようとしている姿が心に迫って感じられる。父の手に引かれる幼い子をじっと撮る。また可愛い少女の笑い顔が、その場を共にしているという気持ちがそこに流れるまで続く。鳩一羽、路上に舞い降りて、葡萄の一粒を啄んで飲み込もうとするが大きすぎて飲み込めず、何度も何度も飲み込もうとするが、結局飲み込めず、葡萄は道の斜面を転がっていってしまうという鳩のシーン。確かに、旅行者の目に映った情景にしか過ぎないが、そこに生きているという存在感が見るものに伝わってくる。かわなかさんは、本当に撮影するのが好きだなあ、と思わずつぶやいてしまう。そう、撮影され、記憶に留められたから、その情景は生きているのだ。つまり、作品全体を見たところで、自分もやっぱり撮って置かなくてはという気にさせられる。そこに、かわなかさんの映像の思想があると思う。ということは、この三部作は、かわなかさんが自分の映像表現の原点を語り、映像の意味合いを、「人が生きる時間そのもの」として示した作品といえよう。それは、映像を「光が投影された事物」として信じ切るという考え方の結果といえる。

若い人たちが、その「光の事物」をどういう風に生きているか、この「イメージフォーラムフェスティバル2000」は、その様々なあり方を見せてくれる。あといくつかの作品について考えてみようと思う。

小手毬、満開。「IFフェスティバル2000」始まる。

満開の庭の小手毬の花 |

満開の庭の小手毬の花アップ |

わーって咲く花って、何かそれだけで気持ちが引き寄せられる。数というものの力。白い小さな花が集まって一つの花の鞠を作り、それが枝の上を転がるように連なって咲いている。全体で、沸き立つような感じになっている。突き損ねた鞠が転がっていくイメージから花の名前がでたのだろうか。わたしのところでは、庭に咲いたといっても、家の裏の切り通しの道に沿って、上から下へしなだれて咲いているから、家の者が楽しむというより道行く人が、上を向いて気が付けば楽しめるという咲き方。遠くから眺めて、玄関を入るときもう一度見るというわけ。

4月29日から「イメージフォーラムフェスティバル2000」が新宿パークタワーホールで始まった。わたしの新作『物語以前』も、その「Cプログラム」として、30日に上映された。(5月6日にも上映される。)正午からという早い時間だったけど、入りはよかった。知り合いの人たちも見に来てくれて、終わった後、いろいろと話したり、メールを貰ったりして嬉しかった。出演している千葉さんと吉岡さんも会場に見に来て、千葉さんがアルバイトしていたというそのビルの地下のカレー屋に行って彼女たちとカレーを食べたら、知り合いだというので紅茶やヨーグルトをサービスして貰って、思わぬカレーパーティになって、楽しいひとときを過ごすことが出来た。

この同じプログラムの中の一般公募部門で奨励賞を受賞した吾妻まや作品『職業 映画監督』と小池照男作品『春山妙美信女』が、わたしには興味を引く作品だった。

吾妻まや作品『職業 映画監督』は、「ピノキオ」「Rubber's Lover 」という映画を監督した福居ショウジンという人物を、彼の恋人だった作者が一緒に生活していた1998年から99年までの、彼が映画を撮れないでいる日常と彼へのインタビューとで構成した作品。福居ショウジンは黒沢明監督の作品を見て映画監督になろうと思い立ち、学生時代に作った8ミリ映画がピアフェスティバルに入選して「Pinocchior√964」(1991)を、そして「Rubber's Lover 」(1996)を制作するが、それ以来映画が作れないでいる。取材をしたり、シナリオを書いたりしているが、職業としての「助監督」を決意して辞めてからは、定職を持たないでいる。そういう男の日常と意見、それに十数年ぶりの帰省しての墓参り。彼は黒沢明のようなメジャーの映画を作ろうとしている。作者の吾妻まやは昨年の10月、ちょっとしたことで彼と喧嘩別れして、それまでに彼を撮ったビデオを編集して作品にして、フェスティバルの一般公募に応募して、奨励賞として入選してこの度上映される運びなったというわけ。メジャー映画に拘って作品が出来ないでいる男を後目に、ビデオムービーで一躍作品をものにしてしまった女がいる、という実話。この違いが興味を引く。

小池照男作品『春山妙美信女』は、7年間闘病生活をして来て、昨年の4月に亡くなった作者の母親の戒名を題名にして、彼女の一生を語る追悼作品。事業に破産した作者の父親と結婚して、子供生んだが、夫に先立たれて子供を育てたという話が具体的に語られる。映像はアルバムや時代を表す震災や戦災の情景のイメージが、小池照男独特の事物の細部のイメージのアニメーションと混ざり合って展開する。そのアニメーションは別に母親とは関係ない映像だが、事物の細部に迫って抽象化したイメージが何百、何千枚もと重なって蠢く映像となって、人の情念の脈動を感じさせる。母親は生前、「同情で結婚するもんじゃないよ」と言っていた、というナレーションが耳に残った。一口に「個人映画」というけど、小池さんのこの映画はまさに個人に徹して出来ている映像作品をいえよう。個人の生き様をそのまま表現にしてしまおうというのは、「私小説」の方法だが、それを小池さんはやっている。映像作品というのは、一方で資本を掛けて多くの人に見せて稼ぐというものもあるが、それとは違って、こういう小池さんの作品のように、個人の表現に徹していくというのもある。

福居ショウジンがシナリオを書いているのに、映画が撮れないというのは、多分、お金を出してくれる人がいないからではないか。彼の映画に多くの人が殺到することが保証されれば、お金を出してくれる人が出てくるだろう。「多くの人」という存在。一方に小池さんのように自分だけのこととして表現して、それだからこそ、数は少なくても、通じる人がいると思っている人もいる。「数少ない人」という存在。儲けようとすれば、数の多さが必要。解ってくれも、数が少なくては食べていけない。この情況が、10年、20年と掛かって、じわーっと変化しているようにも思えるのだが。