2000�N2��28��

�f��ē̋��䏟���Ɨ͂Ńz�[���y�[�W���J�����B

�@�����`�������䏟���� |

�@�f��ē̋��䏟�����z�[���y�[�W���J�����B��N�̕��Ɂu�����z�[���y�[�W���Ђ炭���I�v�ƌ����Ă������䂳��A�܂��R���s���[�^���A�Ɗw�ō������o���āA�ǂ����Ă����ɊJ���A�Ƃ����ӋC���݂Ő��ɊJ�݂ƂȂ����B����A�t�@�C�����T�[�o�[�ɑ��������NJJ���Ȃ��̂͂ǂ����Ă��A�ƌ������[���������B�d�b�ŕ����Ă݂�ƁA�����ƃt�@�C���͏o���Ă���̂ɊJ���Ȃ��Ƃ����B�����āA�����A�v���o�C�_�[�ɓd�b�ŕ�������A�g���q���uindex.htm�v�łȂ��uhtml�v�ɂ��Ă���Ƃ������Ƃ������̂ŁA��������J�����Ƃ����̂������B�r���ł����낢������������ė������肵�����ǁA�Ō�̍Ō�ł܂������������āA�悤�₭�J�����ƁA���ł����B�F�l�̂킽�����z�b�Ƃ����B�悩�����A�悩�����B���߂łƂ��B

�@���������Ƃ��A�{��2�������Ă���Ă�ƌ����Ă����B���̎��A���l�̃z�[���y�[�W�Ƀ����N��t����̂͂ǂ����́A�ƕ�����āA�{�ɏ����ĂȂ��̂��ƕ�������A�ǂ���̖{�ɂ������ĂȂ��Ƃ����̂������B����Ȃ��Ƃ���́A�Ǝv���āA�����̖����̂��߂ɔ������{��������A�Ȃ�قǎ�����������t�@�C���ւ̃����N�͏����Ă����Ă��A���l�̃y�[�W�ւ̃����N�̕t�����́u��p�X�v�̌������ł͏����Ă����Ă��A��̓I�Ȃ����͏����ĂȂ������B�E�C���h�E���烊���N����t�@�C�����E���ăN���b�N����Ƃ����\�t�g���g���������ł́A���ꂪ�ł��Ȃ����l�̃t�@�C���ł͖����Ȃ̂��킩�����B

�@���䂳�{�����č�����Ƃ����y�[�W�̃\�[�X������ƁA�e�L�X�g���݂�� �ublockquote�v�^�O�̒��ɓ����Ă����B������K���ȗ]�����o���ēǂ݂₷���B�Ȃ�قǁA�Ǝv�����B�X�N���[�������邽�߂Ɂumarquee�v�^�O���g�����e�L�X�g�Ȃǎl�d��blockquote�ɓ���Ă���B�������E�Ɋ�����Ƃ��Ėʔ����B���ʂȂ�Ă�Ɓutable�v�^�O���g���Ă��܂����AHTML������Ă�����������q�����d�ɂ��o����̂��ʔ����Ƃ��낾�B���S�̐l������o���邱�ƁB���䂳����Ă����������Ƃ��ǂ�ǂ����Ă��܂��l�ȂȂ��A�Ɖ��߂Ďv�����B

�@���䂳��̃y�[�W�́A���ȏЉ�ƍ�i���X�g�Ə�f���X�g����ŁA���ƃC���[�W�t�H�[�����̑��Ɛ��̑��ƌ�̊������Ă������B���ȏЉ�̃y�[�W�̗c�����̋��䂳��̎ʐ^�͏��߂Č����B�܂�1969�N�����N�܂ł̎O�Z�N�Ԃ�256��ɋy�ԏ�f��̋L�^�u��f���X�g�v�͏d�݂�����B1983�N���܂łɂ���Ɖ����Ȃ��Ȃ�A��������܂��Ԃ�Ԃ��āA�������葝������A���䂳��̉f����������Ƃ����l�X�̋C�����̗h�ꂪ�o�Ă���B���䂳��̉f��͌l�̋L���Ɨ��j�����܂��Ă˂��ꂽ���Ԃ�a���o���Ɠ��̍�i�ŁA�\���ӎ��ɃC���p�N�g��^����B���ꂪ�D��Ō���ꂽ��A������ꂽ�肷��Ƃ���ɁA���{�̎�҂̕\���ӎ��̂�������A�����f�A�����^���Ƒ������X�g�ɉf���o����Ă���悤�Ɏv����B���䂳��͂��������Ƃ���ɉs�q�Ȑl�B���ɂ͌����Ȃ��u���ԁv�����z�[���y�[�W�ŁA���ꂩ����䂳�ǂ�Ȏ��Ԃ�a�������Ă������y���݁B

�@

2000�N2��25��

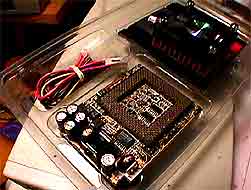

�������Pentium Pro�}�V����Celeron500MHz�ɃA�b�v�O���[�h����B

�@�Ԃ�t�����J�j�T�{�e�� |

�@�J�j�T�{�e�����炢���B���N�ɂȂ��ď��߂č炢���Ƃ̉ԁB�T�{�e���̉Ԃ��āA�킠�[�炢���A�Ƃ����C�ɂȂ�B���N�炢�Ă���̂����m��Ȃ����ǁA���N�Ԃ肩�ō炢���Ƃ��������Ȃ̂��B�������������������Ȃ��Ă����A�������тĂ����̂�������B����ɂ��Ă��A���̐����͗₽�����������܂����Ċ��������B���ׂ����������ȗ\��������B�C�����悤�B

�@�@�����̎n�߁APentiumPro�}�V�����A�b�v�O���[�h���Ĉȗ��A������䂠��PentiumPro�}�V�����C�ɂȂ��Ă����B���̑O�́A��X���̗F�l�̐��H�N�Ɏ��t���Ė�����̂ŁA���x�͂ǂ����Ă������ł���Ă݂����Ƃ����C�����������Ȃ����B�A�b�v�O���[�h����Celeron466MHz��Windows2000Professional���C���X�g�[�����Ă������ɓ����Ă���B�������ɂ�Windows98�������Ă���B���ꂪ�A���e���M�̃R�[�i�[�ɂ���G3�ɃA�b�v�O���[�h����PowerMac8500��TimbuktuPro�Ō�M���āAMac��Windows�̃t�@�C���̂��������Ă���B���̑��AWindows���u�̃l�b�g���[�N�̃e�X�g�Ɏg���Ă���B�܂��A�ŋ߂ł͂��̎O��̃}�V���������Ă���Ƃ����킯�BCPU�̃A�b�v�O���[�h�ɂ͊댯�������B���肷��ƁA�}�V��������ł��܂��Ƃ������Ƃ�����炵������B

�@�҂���̏����ɂ��Ă̕��͂����������A�C���[�W�t�H�[�����ɏo����i�̕ҏW���ꉞ�I���āA�����炩�ɂɂȂ����Ƃ���ŁA�v�����āA������l��PentiumPro����Celeron�ւ̃A�b�v�O���[�h������Ă݂邱�Ƃɂ����B�����ł܂��A�����U��ɏH�t���ցB�悾���āACeleron�ɗ�������u���ʁiCPU�A�b�v�O���[�h�E�{�[�h�j�v�����uMaxus�v�ցA�������ȃG���x�[�^�ŏ���čs���Ă݂�ƁA�����Ȃ�u�\�Ă܂����v�Ƃ����B���ĂȂ��A�Ɠ�����ƁA�u���������āA�������邩�킩��Ȃ��v�ƁB����ς�Ƃ����v���B�����Ƃ�����Ɛl�ԁA��w�~�����Ȃ�B�H�t���̗����̃p�[�c����H���čs�����APentiumPro�p�̉��ʁAPowerLeap���uPL-Pro/���v�͂����͂Ȃ������B�s������������߂��āA�i���X�ɓ����ăz�b�g�R�R�A�����݁A�܂�����߂����B�ƁA�u�H�t��v�Ƃ��������ȃp�[�c�����ڂɓ������B���̓X��̃E�C���h�E�ɁuPL-Pro/���v���u���Ă��邶��ȂȂ����B

�@

�@�uPL-Pro/���v�̔� |

�@�����������߂悤�Ƃ�����A�X���̂��Z���uBIOS��AWARD���Ƒʖڂł���B�`�b�v�Z�b�g�͉��ł����v�ƕ����BBIOS���A���[�h�łȂ����Ƃ͊m���B�t�F�j�b�N�X�����������B�`�b�v�Z�b�g��430��440�A���̌オ����o���B�`�b�v�Z�b�g��Intel��440FX��430FX�Ȃ炢�����ǁAKX��������ʖڂ��Ƃ����B�uMaxus�v�Ŕ������Ƃ��͂����܂ŏڂ����͋����Ă���Ȃ������B�u�H�t��v�̂��Z����̕����ڂ����B�f�[�^��CPU�ɍs���Ƃ��ʂ�d�v�Ȍ����_�Ƃ�����`�b�v�Z�b�g�̒m�������ɁACPU���A�b�v�O���[�h���悤�Ƃ����̂����疳�d���B�����͂����Ă��A�����Ŕ���Ȃ��Ɣ���Ă��܂������B���ʂ�1��2��8�S�~�ACeleron500MHz��1��4��5�S�~�A3���~�ʂɂ���Ȃ�čl�����Ȃ��B���S�ȂƂ���ŁA�悸�͉��ʂ����������ƁuPL-Pro/���v���B���ꂩ��A�̎����������Ė���Ă��邤���ɁAFX��KX���v���߂��炷�B�uKX�v�Ƃ����L���͖��������ƌ��f���āA�X��Celeron���������B�p�\�R���̂��̂������āA������������畏������܂Ƃ��B���̂����A�����ŏՓ����������\����̂��B

�@���ė����̍���A�����̈�ʂ�̂��Ƃ��������A�����A�A�b�v�O���[�h�Ɏ��|����B�uDELL Optiplex GXPro�v�̃P�[�u�����O���ĊW���J���APentiumPro���O���B�O��DEC��Celebris�Ƃ̓\�P�b�g�̌`�Ԃ��Ⴄ�̂ł�����Ɩ����B���ꂩ��A�q�[�g�V���N�̃t�@���̓d���P�[�u���̈ʒu��t���Ⴆ���̂ŁA�d���\�P�b�g�ɂȂ��Ȃ��h����Ȃ��̂ōQ�Ă�B�ł��܂��A���Ƃ����āA�W���J�����܂ܓd���ƃL�[�{�[�h�ƃ}�E�X�����q���ŃX�C�b�`����ꂽ�B��ԋْ�����Ƃ����B�炪�ΏƂ��āA�������オ���Ă���̂�������B�������̂��A�e�w�ɏ����t���Č����o�Ă����B�f�B�X�v���C��Ƀo�C�I�X���ǂݍ��܂�\������AWindows98�������オ�����B���I�Ӂ[���A�����B�z�b�Ƃ����B���H�N�ɋ�������\�t�g�Ńx���`�e�X�g�����Ă݂�B���l�̈Ӗ��͂킩��Ȃ����A�m����Celeron��498.52MHz�ʼnғ����Ă���Ƃ����\�����o���BPowerMac8500��G3�̃A�b�v�O���[�h�J�[�h�������Ƃ����������������ǁACPU�̌������āA�ǂ����Ă���Ȃɂ���������̂��낤���B�V�����J�������ď��߂Ďg���Ƃ����������邯�ǁA����Ƃ͂܂�����������Ȃ̂��B

2000�N2��22��

2000�N2��21��

�Ґ��v�̐�M�����u�������铇�ӂ����сv�ɂ��āB

�@�V���ɍڂ����u�������铇�ӂ����сv |

�@�u�V���v2000�N3�����Ɍf�ڂ��ꂽ�Ґ��v����̏����u�������铇�ӂ����сv��ǂ̂́A2��6���A������T�Ԃ��܂�O�ɂȂ�B�����Ɋ��z���������Ǝv�������ǁA���낢��Ǝv���Ă��邤���ɖZ�����Ȃ肻�̂܂܂ɂȂ��Ă��܂����B���̌�A���������Web�T�C�g�u���I����v�ɂ��̏����ɂ��Ă̕��͂��ڂ����肵�āA�X�ɂ܂��l����Ƃ�����������B�킽���̂��̏�����ǂ���̊��z�́A����Ȃ��Ƃ�����ۂ������A��Ҏ��g�̏����̓o��l���ɑ���v��������Ă�����̂́A���̎v�������܂��`����Ă��Ȃ��Ƃ����悤�Ɏv�����̂������B�������A������ƊԂ������čl����ƁA����Ӗ��Łu�s�݁v�Ƃ������Ƃɂ��āA�܂����w�\�������́u�s�݁v�ɂ���Đ������Ă���Ƃ�����A�����́u�����̐����v����邱�ƂŖ��炩�ɂ��������Ȃ̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���Ă����B����Ȍ����������A����������ƁA�ŏ��̈�ۂƂ͈�������̂ɂȂ����B�킽���ɂƂ��āu�����܂����v�Ƃ������ƂɂȂ����B

�@�킽��������Ȃ��������̂́A�����Ƃ��Č����Ώۂ��u�������铇�v�Ƃ��������̐���ߒ��ŁA�����Ɂi�����̒��ł́j�����Ƃ��ė���ł�����̂��A�����炩�g�̂ɕϒ��𗈂��Ă�����҂̐�����ԂƁA�O�l�̎��݂̐l���Ƃ̓d�b�̂����ƁA���̕ł����Ȃ��A���̌����ō�҂����̏����������Ăǂ��Ȃ������A�Ƃ��������I�Ȍ��ʂƂ������A��������������Ƃ̈Ӗ�������������ĂȂ��������炾�����B���e�́A��҂����|�����珬���������Ă݂Ȃ����Ɛ����|�����A����9�N�i1997�N�j�ɐ�������v���ď����A���̍ۏ����Ɏg�����u���E�N���p���V�[�^�v�Ƃ����^���S�Ȃ̑薼�̈Ӗ���T���A���ꂪ�u�ˋ�̌��t�v�ł��邱�Ƃ�m��A�����āA���̏����ɓo�ꂵ���u�^���q����v�̐����ߒ��ƁA�܂��ޏ��Ɍ������Ƃ�����A���f���ɂȂ����ޏ��̂��̌オ�C�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�����āA�����͏I����Ă���B��҂Ƌ��\�̐l���Ƃ̊W�ɏd�_���u����Ă���̂ŁA�ǎ҂ɂƂ��Č��������ɂȂ�͔̂������Ȃ��B�������A�킽�����l���������̂́A���́u�������̊ȗ̈�v�������ɂ��ׂ��ł͂Ȃ����Ǝv�������炾�����B

�@��҂̒Ґ��v�́A���́u�������铇�v�Ɂu�����������̂��Ƃ����A���w���̂Ƃ��A�Ƃɂ�������`������̂��Ƃ������v�Ƃ����B�����āA���̂���`������Ɂu�^���q����v�Ƃ������������ď����čs�������ɁA�܃����̐�����Ԃ��I�����Ƃ��A�ޏ��̖{����Y��Ă��܂��u�ޏ��͌܃����̂������ɐ^���q����ɂȂ��Ă��܂����悤�������v�Ƃ����̂ł���B�������Ƃ���ڂ̏����u�������v���������Ƃ����N�������Ƃ����B�Ґ��v�̔]���ɂ����ẮA�������������Ƃɂ���āu�����v���u�����v���쒀���Ă��܂��B���\���������쒀����A�Ƃ����Ă��܂��Ă������̂����B�܂�A�����ł͌����ƃC���[�W�̓|�����N�����Ă���B���̓|���̐��������A���̏����͌���Ă���̂ł͂Ȃ����B����́A���t�ɐ����Ă����Ґ��v�̐^���������ɂ���Ƃ����邱�Ƃł͂Ȃ��̂��B

�@�����āA��҂͎������`�����u�^���q����v���Љ��B���̐^���q����̃C���[�W�́A�Б��̐��炪�~�܂��Ă��āA�����Ƃ��傫���g��h�炵����s���銈�͂̂��鏗���Ƃ��ĕ`�����B�܂��A�ޏ�����s���^���S�̖��ȁu���E�N���p���V�[�^�v�ƌ��т��ď����̝R���グ�Ă����Ƃ����̂��B�u�������铇�ӂӂ��сv�́A���̋Ȗ��́u���E�N���p���V�[�^�v�Ƃ����X�y�C���ꂪ�A���ۂɑ��݂���P��ł͂Ȃ��A�u�ˋ�̌��t�v�������Ƃ������Ƃ��A���łɕa�C�̂��߂ɂ��߂��n�߂����炾�œ˂��~�߁A�X�Ɂu��s�v�Ɓu���E�N���p���V�[�^�v�����т��čs���Ƃ�����A��Ҏ��g�̋L����H���ĉ����������Ă����̂ł���B

�@�u�������铇�v�ŕ`�����̂́u����`������v�������A�Ƃ����������ǂ�ŁA�킽���͈ӊO�Ȋ����������B�u�������铇�v�͔��\�����ɓǂƂ����A�ŋߓǂݕԂ����Ƃ����A�u�^���q����v�͊m���ɏd�v�Ȑl�����������A�������͍̂�҂̏��N����̓��ł̐����̌���`�������̂Ƃ��ēǂ��炾�����B�P�s�{��36�y�[�W�̍�i�̂����A�u�^���q����v��14�y�[�W�ڂɓo�ꂷ��̂ł����āA�S�҂̔����]��ɂ����o�ꂵ�ĂȂ��B����͔ޏ�����҂̓��̑؍݂̓r������o�ꂷ�邩�炾���A�������A���̏����Łu�������铇�v�ł́u�^���q����v��`�����Ƃ����̂�����A�^���q����ւ̍�҂̎v���̋��������߂Ēm��Ƃ������ƂɂȂ�B�������A�u���E�N���p���V�[�^�v�́A�u�������铇�v�ł͏��N����������Ō�̃V�[���ŁA�^���q����̕����ɍ��킹�ē��̐N�c�̎҂ɂ���ĉ��t�����ȂƂ��ĕ`���ꂢ��ɉ߂��Ȃ����A��҂͂��̏����̒��Łu���͂ق��Ȃ�ʃ��E�N���p���V�[�^�̓��{����薼�ɂ��悤�ƍl���Ă����v�Ƃ����̂��B�ǎ҂Ƃ��ẮA���[���A�����������́A�Ƃ����v���ɂȂ�B

�@���������炱���A�u��s�v�Ɓu���E�N���p���V�[�^�v�̌��т��͍�҂ɂƂ��ďd�v�������Ƃ����悤�B�薼�ɂ��悤�Ǝv�����̂ɁA��҂Ƃ��ăX�y�C����uLa cumparsita�v�̓��{����M�S�ɋ��߂āA���X�ɍs���A���̈Ӗ���T�����łɖ��̖�����Ɛ_�ے��̋i���X�ɍs�����Ƃ���z���A�F�l�ɓd�b�Őq�˂��肷��B���́A���̂Ƃ��A��҂̒Ґ��v�͖Ԗ������̎�p���Ď��͂������A���łɁu���s�̂��тɌy�����߂��悤�ɂȂ��āv�����̂��B��N��A��t�̈�l����u���Ȃ��̓��̒��ɂ͉����Ȃ��B����ۂ���v�ƌ����A��������A�܂��ʂ̈�t����u���Ȃ��͔]�_�o�������邱�Ƃ��A��قǒ����������̂ł��傤�v�ƌ����A�u�������N���ォ��l�\�N�������Ă������ƂƂ����A������������Ȃ��������A����͖ق��Ă����v�ƁA���������������Ă������Ƃ͌��ɂ��Ȃ��Ƃ����S�g��ԂɂȂ��Ă����B�i������U���Ɏ������ڂ����B�j�uLa cumparsita�v�͗F�l�����̌��t�ɂ��u�ˋ�̒P��v�A�����Ă��̃^���S�̖��Ȃ̒��ɋ������Ȃ���A�����̐g�̂͂��߂��Ă���Ƃ����������������̂��B��������������˂��������Ƃ���ӎu�̓������A���́u�������铇�ӂ����сv�̕��͂�i�߂čs���Ă���悤�Ɏv����B�u�������铇�v�͕ϒ������������g�̂Ƃ�������z���悤�������܂��ӎ���w�i�ɂ��ď�����Ă����̂��Ɨ��������B

�@�薼�ɂ��悤�ƍl�����u�P��v���F�l�̎��l�ł��鐴���N�j����̓d�b�ŁA�w���������̂������Ȃ��u�ˋ�̌��t�v���Ƃ������Ƃ�������B�w�҂̑��c�����Y����̓d�b�ł́u���̗x��q�v�Ƃ����悤�ȈӖ��������ƕ�����B��������A�u�^���q����v���`������Ă����ߒ��������Ƃ���ƂȂ�B

�@

�@�u���͐^���q������������R����s�������B�������邱�Ƃɂ���āA�^���q����͂悤�₭���̐^���q����ɂȂ����̂ł���B����La cumparsita���X�y�C����ɂ͑��݂��Ȃ��Ƃ������Ƃ͎��ɔ����ȏՌ������������B���͕��R�Ƃ��Ă��邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�������v�������Ȃ����p���������͂��߂��Ɗ������B���̒��q���Ƃ����Ɖ������N�邩������Ȃ��B�^���q����̑��݂��ꎩ�̂��낤���Ȃ邩������Ȃ��B����͏����w�������铇�x�̕������B�v���̕����̑O�Ɂu�����w�������铇�x�͐^���q����̐��ۂɂ������Ă���Ƃ����Ă������Ǝv���v�Ə����A�܂��u�^���q�������s�͎��̏��N���ォ��a���o����ė������̂��������A�����ɐ^���q��������ɋ߂Â����i�ł��������v�Ƃ������Ă��邩��A�u�^���q����v�Ƃ��́u��s�v�����̂̂�����̂Ƃ��Ă̍���������Ēu���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����킯�ł���B

�@�u��s�v�́u���̏��N���ォ��a���o����ė������̂��v�Ƃ����B��҂̏��N����A��e�����j�ŗ×{���ɓ��@���Ă������A���̕�e���畷�����b�ł́A�����̋������Ђǂ���s�ŁA�ނ���f�ɗ���Ə������҂����́A���E�N���p���V�[�^�̌N�������Ƃ����Ă����Ƃ����̂��B�����ŁA�u��s�v�Ɓu���E�N���p���V�[�^�v�����т��B�������A���̘b��������e�����̗×{���ɓ��@�������ƁA�^���q����͓��Ɏc���ꂽ�c����҂̐��b���A��҂͐������Đ^���q����Ɂu���v�Ƃ������݂�������悤�ɂȂ�B�ޏ��̑��݂Ő��ɖڊo�ߊ|����B�u�������铇�v���A���N��������҂����e�ƃ{�N�V���O������������Ă��āA�{���ɕ��e���m�b�N�A�E�g���Ă��܂��Ƃ��납��n�܂��Ă���̂��v�����킹��ƁA�㔼�́u�^���q����v�������Ƃ��Ĉӎ����邱�ƂƏd�Ȃ��āA�����ɂ͍�҂̐��_�I�Ȏ���������Ă����̂��Ɨ��������B��e�̘b���痈���u��s�v���A�����͂�����������u�^���q����v����s�����A�^���q���g�͍�҂ɂƂ��Ď����ӎ��̐��݂̐e�Ƃ������݂������Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�����̏I���̕��Ō����A�u���̂���iLa cumparsita���ˋ�̃X�y�C���ꂾ�Ƃ킩��������ł���j�͂��߂Đ^���q����̖��������v�����A��҂ɂƂ��Ắu�^���q����̈Ӗ������v������Ă���ƍl������B���̖��Ƃ����̂́A�ޏ��̐����̐����Ԃɂ����������̂Ō����������N�̂Ƃ���ɁA�^���q���ԉňߑ��𒅂Ĕw���ɒ\�y����������n�̔w�ɏ���ĉœ��肷�邱�ƂɂȂ邪�A���N�̍�҂����̔n�̎�j�������čs���A�r���̂����̐^�V�������ɐ^���q������������āA�������̉ԉňߑ��̐����߂����āA���`�̂����Ɖ��̖т̐����Ă���Ƃ�����m���߂悤�Ƃ��邪�A�m���߂��Ȃ��܂܂ł���ނ�ɏI���Ƃ������́B�ԉňߑ��̐����߂��������`�̉��Ƃ����̂��A���̖��̏œ_�ɂȂ��Ă���̂�����A�����ӎ�����Ă��邱�Ƃɂ͊ԈႢ�Ȃ��B�����A�ԉł̓��s���ɉ̂���̂Ƃ��āA����S���́u�{��S�v�Ƃ����������p����Ă���B�Ӗ������͒P��I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��Ȃ�A�����Ɛ[�����̂ɂȂ�B

�@����S���̎��́A�ނƑ��ۂ̋[���̊Ԃɂ������ƌ��t�����܂��Ă���Ƃ����^�̎����B�Ґ��v�͂��̎��̑S��25�s����14�s�����p���Ďg���Ă���B�g�����Ƃ��ẮA���̌��t�̈Ӗ��ɏd�_��u���Ă���Ƃ������A�^���q����̉œ���̔n�̗�ɍ��킹�āA�ނ̉��Ƃ������̕��ɏd�݂�u���Ă���悤�ɓǂ߂�B���ɂ́A�Q�����҂ɐH�ו���^���ė�����{����Ƃ����{��S�̍s��������Ă��邪�A�Ӗ������Ƃ��Ắu�~�łΕĂ̂߂��v�Ƃ������t����l���āA���i�H�ׂ邱�Ƃ̏o���Ȃ��u�Ă̂߂��v��H�ׂ���n�����S���̊�т��\������Ă���Ɠǂ߂�B

�@�Ґ��v�����̎������p�����̂́A���̎��̃��Y���Ƀ��E�N���p���V�[�^�̃^���S�̃��Y�����������悤�Ƃ������Ƃɏd�˂āA�Q�����҂̊�тƁA�{��S�̖{���̈Ӗ��ł��镃��̗�����{����C������\�����ƂŁA�u�^���q����Ƃ������݁v�̈Ӗ����J�����悤�Ƃ����̂ł͂Ȃ����Ǝv����B�O�̕��ŁA�u���e�͂��łɖS�������B�܂�^���q����̌�����m����͓̂��̐l�������Ă��łɂ��Ȃ��̂ł���v�Ə����Ă���B�u�^���q����̑��݁v�A����͍�ҒҐ��v�̔]���̒������ɑ��݂��āA�Ҏ��g�ɋ�藧�Ă鍪���ƂȂ���̂ł͂Ȃ��̂��B��҂́A�����ɂ͑��݂��Ȃ����A�����𑒂苎��͂����������́A�Ƃ���Ȃ���������͌��t�Œz����镶�w�Ȃ̂����A���̕��w�̓������̏����͒H��A���ꂪ�l�������鍪���ł��邱�Ƃ�^���q����̑��݂���Č���Ă���̂��ƍl������B

�@����ňꉞ�u�������铇�ӂ����сv�ɂ��Ă̂킽���̍l�����q�ׂ邱�Ƃ��o�����B�v���Ԃ�ɁA���w��i�ɂ��Ă�������ƓǂނƂ�����Ƃ�������B�҂��������Ƃ������ƂƂ͈Ⴄ�����ɕ������̂����m��Ȃ��B�ł��A���̌��t�ɂ����s�͋C�����̂悢���̂������B�u�������铇�ӂ����сv�̓ǎ҂ɂ킽���̂悤�ȓǂݕ�������҂����Ă������ł��傤�B�u�ˋ�̌��t�v�������b��ɂȂ���Ă����́A�R���s���[�^����ɂӂ��킵����Ȃ��́B

�@ �@

�y�u���E�N���p���V�[�^�v�NjL�z

�����N�j����̎�Â����f���u���B�G�L�� as TIME goes by�v�ɁA2��21���t���Ŏ��̂悤�ȋL�����o�Ă����̂ŁA��������̋��Čf�ڂ��܂��B�҂���̑n��ԓx�̈�[���f���܂��B

176 Res ���E�N���p���V�[�^ �����N�j 2000/02/21 07:29

�����t�̗�؎u�Y�N����̃y�[�W�ɁA�Ґ��v�̐�M�u�������铇�ӂ����сv�i�u�V���v3�����j�ɂ��Ă̗͂̂� �������]�����f�ڂ���Ă��܂��B �����֘A����̂ł����A�҂��ǂ����߂Ă����u���E�N���p���V�[�^�v�̓��{��̈Ӗ��B�����d�b�ŕ����ꂽ�� �́A�u���E�N���p���V�[�^�v�ł͂Ȃ��ʂ̒P�ꂾ�����Ƃ����L��������܂��B������ǂƂ�����C�ɂȂ��� ���܂��B�Ȃ��ʂ̒P�ꂾ�������ƌ����A�ނ��q�˂Ă����X�y�C����ɂ́A�����Ɠ��{��ɖ|��Ă��錾 �t������������ł��B���ׂāA���͂��̂��Ƃ�ނɓ`���܂����B �ł�����A���́u���E�N���p���V�[�^�v���߂��镔���́A�ވꗬ�̃t�B�N�V�������Ǝv�킴������܂���B���� �킿�A�҂́A�����ɓo�ꂳ����y�Ȗ��ɂ́A���m�Șa��ꂪ�����Ă͂Ȃ�Ȃ��ƍl�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �ނ́u���E�N���p���V�[�^�v�̖���K���ɒT�����̂ł͂Ȃ��āA���͔��ɘa���̂Ȃ��y�Ȃ�T�����̂ł� �傤�B�����܂ł��āA���̏����͏������K�v���������c�c�B���t�ɐ������j�́A����������Ɩ{����������� ����B

180 Res ���ߕ��?! �����N�j 2000/02/21 17:25

�������E�N���p���V�[�^[176]�������āA�ł͒҂����₵�Ă����y�Ȗ��͉����ƋC�ɂȂ��āA�����ǂ̎������Ђ� ����Ԃ��Ă��邤���Ɂu�����v�Ɛ��������邱�ƂɂȂ�܂����B �����Ґ��v�ɉ����̂́A��͂�u���E�N���p���V�[�^�v�̖�ꂾ�������Ƃ�������������ł��B���郌�R�[ �h�S�W�̋ȉ���ŁA���y�]�_�Ƃ̋{�{�[���u���E�N���p���V�[�^�v�̈Ӗ��́u�����s��v���Ɩ��L����Ă� ��A���́u�����s��v�Ƃ������t�́A�������Ɏ����҂ɋ��������̂��ƋL������݂������Ă����̂ł����B���� �Ƃ��ɁA�ނ����̈ӊO�Ȗ��Ɋ��S���Ă����ӂ�������܂����B �ƂȂ�A�ނ͂Ȃ������ŁA�u���E�N���p���V�[�^�v�͈Ӗ��s���ɋ߂����t�Ə������̂��낤���B���x�́A�Ⴄ �^��ɂƂ���邱�ƂɂȂ�܂������A�����A����͂���ł�����Ƃ����C�ɂȂ��Ă��܂��B�ނ������Ă��� �A�u���̂Ƃ��ɁA�����Ɖ����s����ċ����������v�Ȃǂƌ������Ƃ͎v���܂����B

�����������܂����B

�悭22���Ɋ֘A���Ď��̂悤�ȋL�����o���B

188Res Re:���ߕ��?! hiroshi 2000/02/22 10:47

�n�ӂł��B

��Ђɕ��A����good(s)�ɂ��Ē��ׂĂ܂����A�����͌������Ă܂���i���̘b���Y���ꂿ��������ȁj�B

���̑���u���E�N���p���V�[�^�v���ׂ܂����B �����ȃX�y�C����ł͂Ȃ��A�����t�@���h�Ƃ����C�^���A���|���g�K�����e�n�̌��ꂪ�D�荬���ɂȂ����� �Ă̌��n��ŁA�Ӗ��̓J�[�j�o���Ȃǂ́u�����s��v�Ƃ̂��Ƃł��B

�Q�l�@�@��

2000�N2��17��

���̈�T�ԁA����[�A�Z���������A�Ƃ������ƁB

�@�������f�������w��1�N��i �u�����̂܂̃I�[�K�Y���Y�v��DM |

�@��T���獡�T�Ɋ|���āA�C���[�A�S���Z���������A�Ƃ������ƁB�u�C���[�W�t�H�[�����E�t�F�X�e�B�o��2000�v�́u���{���ҕ���v�̃G���g���[�̂��߂̍�i����ƁA�������̉f�������w�Ȃ�1�N���̍�i���\��d�Ȃ�Ȃ���i�s�����B���`�\���w���f�������w�Ȃ͖�Ԃ̊w���Ȃ̂ŁA�w�����闧��Ƃ��ĘA���A�ߌォ��锼�܂ł͏��т̃L�����p�X�ʼn߂����A�^�钆�ƌߑO�����g���āA�킽����16�t�B������i�̕ҏW�Ɖ��t���������B15�����Y�Ƃ����āA14���͒��Ԃ�2��������10���߂��܂ʼnf����i�≉���̔��\�����āA12���߂��ɋA��A���ꂩ��ߑO3���܂Ŋ|������16�t�B�������r�f�I�ɂ��āA�����̒��O�C���[�W�t�H�[�����Ɏ����čs�����Ƃ����悤�ȗL�l�������B

�@���N�́u�C���[�W�t�H�[�����E�t�F�X�e�B�o��2000�v�́u���{���ҕ���v�ɏ��҂��ꂽ��Ƃł��A�Q����f��i�����O�R�������Ƃ������ƂɂȂ����B��N�܂ł͏��ҍ�Ƃ̓G���g���[���Ēu���āA��i�͊J��肬��܂łɐ��삵�ďo�i����悩�����B�Ƃ������A�{���̓G���g���[���ɍ�i���o���Ȃ�������Ȃ��̂����A�킽���Ȃǂ̌ÎQ�͂�������Ȃ������B2������3���͊w�����Ɠ������d�Ȃ邩��Ƃ������ĊÂ��Ă����킯�B���ꂪ�ʂ�Ȃ��Ȃ����B���㐢�オ�ς���Ă��Ă���Ȃ��A�Ƃ��������B

�@�킽���̍��N�̍�i�́w����ȑO�x�Ƃ����^�C�g���B���e�͕���Ƃ����ϔO���u�ϔO�v�̂܂ܓ]�������Ǝ��݂������܂��s���Ȃ������A�Ƃ���20����̂��́B��N�̑O���̃[�~�ŁA�w���ɐg�ӂ̏o������b���ĖႢ�A������킽���������N�����ĕ��͂ɂ��āA���ꂩ��V�i���I�������A�����b�������l��������Ƃ�����ʂ��B�e�����B���������V�[�����d�˂āA�u�W���v���オ�点�����Ǝv�������A���ꂪ���܂��s���Ȃ������B��������̂܂܂̍\���ō�i�ɂ����B�킽�����āA���̃e���r������������������قǂ��b���D���Ȃ̂ɁA�ǂ����Ă��b�������Ȃ��̂��낤�A�Ƃ������Ƃ�������ƍl���Ă݂����Ƃ����킯�B

�@����Ȃ킯�ŁA���łɎB�e�͖w�Ǎς�ł����̂ŁA�t�B������ҏW����悩�����̂��������A�ҏW�̏�Łu�W���v���オ�点��Ƃ����Ƃ��낪��������B�u�킽���̎��ԁv�̏�Ɂu���\�̎��ԁv�����`�ɓ˂��h�����ė���悤�ɂ������������A�Ȃ��ꂪ����Ⴄ�悤�ɂȂ��Ă��܂����B���Ǖ�����Ȃ������ɂȂ����B�������u�R�����v���ǂ����邩�ł��ˁB�u�ϔO�f��v�Ƃ��Ă̎��݂�]�����Ă����Ƃ����̂�����ǁA�����������Ƃ�������Ȃ��R������������A�A�E�g�ł��ˁB

�@�������̉f�������w�Ȃ�1�N�̍�i���\��́A���C�������Ă悩�����B�Ɠ����ɁA�S�������Ƃ��Ăق��Ƃ����B���3���ԗ]��̍��]����������A���̌�A�w���������搶��͂܂��Ęb�������A���Z����̂�11��������Ă��܂����B�n�쉉����A16�~���t�B������i1�{�A8�~���t�B������i1�{�A3�ʉf�ʃr�f�I��i��A�r�f�I16�~���t�B�����̍�����i1�{�A�f���p�t�H�[�}���X��A�W��11��i�Ƒ��ʂȔ��\��ɂȂ����B

�@�����́w�G���o�r�[�`�x�́u�G���o�Ƃ����Ⴂ�Ȃ��v�ɔ閧�̎�p�śs�܂��Đ����y�����������ĂĐH�ׂĂ��܂��v�Ƃ������b�B��z�V�O�Șb�������e���|�Ői�߂���B�����Ėʔ����Ǝv���T��A���̒�ɂ���⍓���ɐG�ꂳ������B

�@16�~���t�B�����w�����̂܂̃I�[�K�Y���Y�x�́u���^���|�|���Ƃ��������߂�ꕔ�����A���������߂Ă���S���t�����̈�l���A�����߂�ꕔ���̏�����Ƃ��ĎE���Ă��܂��ƁA�S���t�����̑���������ɉՂ܂�A���̂�������Ȃ����A�E���R�j�ƃE���R���̃E���R�ɂ��Ă��āA���z���P�����E���n�܂�v�Ƃ���30���̉f��B�b�͖Œ��ꒃ�����A��ʂ��犈�C�����ė���B1�N����16�~���t�B�������B�����Ƃ����̂͋����������B��������́B

�@8�~���t�B�����́A��������8�~���ł͂���܂łɂȂ��Œ���50�����z�����i�w�����������������������x�B�R�̒��̈ꌬ�̔_�ƂɏZ�ޕv�w�Ɩ���l�Ƒc���5�l�̉Ƒ��̓��퐶�����W�X�ƕ`�����̂��ƌ��Ă���ƁA���͂��ꂪ�Ј����s�Łu�Ƒ��������v�����Ă��āA�����ȉ��̎Ј������ꂼ�ꕃ�e���A��e���A���o�������A�����A���k�������������Ă���̂��������Ă���B�u�Ƒ��̓���v�Ƃ������̂����Ɏ����Ă��āA�������������ł���Ƃ�����ۂ��`����Ă���B���̓��퐫�̓|���Ƃ����̂��ނ�̊��Ȃ̂��낤�Ɣ[��������ꂽ�B

�@3�ʉf�ʃr�f�I��i�w���V�p�X�R�[�v�x�́A�p�x�����ĕ��ׂ�ꂽ3���̑傫�ȃX�N���[���ɁA��̊X�̕��i�A�Ƃ����Ă��ƁX�������ނ�������ꂽ�ĊJ���n����A�Ԃő���A�t�����g�O���X�Ɨ��e�̑�����B�����f�����f�ʂ����B�O�̃X�N���[���ɉf���o����ړ�����f�����҂����荇���悤�ɕҏW����Ă��āA���Ă���҂V���ɂ����Ƃ��Ƃ������̂������B

�@����ł悤�₭�킽�����߂鑽�����p��w���`�\���w���f�������w�Ȃ̕���11�N�x�̎��Ƃ��S���I�������B�����A���`�\���w���͑�w�����̂���ɂȂ���w����������B���Ă܂��A���N��1�N���ɂ͂ǂ������A���������Ă��邩�y���݁B

2000�N2��7��

�z�[���y�[�W�̃q�b�g�J�E���g��045555�B

�@045555�������J�E���^�[ |

�@���A�u���E�U�[���J������A�J�E���g���u045554�v�ɂȂ��Ă����B������x�A�N�Z�X����u045555�v�ɂȂ�A�Ƃ����킯�ōēǍ������B���ꂱ���A�܂��ɖK��҂̊F�l�̂������ł��B���肪�Ƃ��������܂��B1996�N1��16���Ƀz�[���y�[�W���J�݁A2��1���ɃJ�E���^�[��ݒ肵������A���ꂩ���4�N�ł��̐����B�J�݂��������A�ꃖ���̃J�E���g����508�A����̃J�E���g��15�A6�������B�ŋ߂͈����30����40���炢�ł͂Ȃ����B���ɗ��Ă����l������̂����������A���荇���ɂȂ�܂��B�ǂ݉����̂���y�[�W�ɂ������ł��ˁB���Ȃ݂ɁA��N11����@nifty�� �J�݂����uShirouyasu Homepage 2�v�̕��́A����557�B

�@���̂Ƃ���A�قڈ�T�ԂɈ�x�X�V����u�ȍ��k���V���v�����̃z�[���y�[�W�̖ڋʂɂȂ��Ă���Ǝv���B�������̋L���̕ω����u�����Ă�v���Ă���������^���āA�F����̖K��𑣂��̂ł��傤�B�u�ω��v�Ƃ��u�����v�Ƃ������̂́A����Ӗ��Łu���̊Ԋu�v�ɂ��킯�ł���B�u����ilinear)�v�́u�C���^�[�o���iinterval�j�v�̖ژ_���̍H�v�����ɂȂ�B���ꂪ�K��҂Ƃǂ��V���N�����čs�����ł��ˁB�ǂ����킽�������͎��R�ȏ�Ԃł͂�������ĂȂ��Ȃ��Ă��܂����悤�ŁA�l�H�I�ɑ~�����ĂȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ��낪�h���ł��ˁB���ꂪ�A�u045555�v�̊��z�B

2000�N2��7��

Pentium Pro��Celeron 466MHz�ɃA�b�v�O���[�h�����B

�@CPU "Celeron"���悹�鉺�� �@PowerLeap PL-Pro/�� |

�@CPU�t�@�������ւ��悤�� �@�H�삷��C�N�W�N |

�@�}�U�[�{�[�h��ɑ������ꂽCeleron |

�@4���̐[�邩��5���ɂ����ẮA�p�\�R���̏C���ƃA�b�v�O���[�h�ɏI�n�����B4���́A6���ԗ]��ɓn�����������|�p�w�Ȃ�2�N���̉f����i�̔��\������āA���12���߂��ɋA������A�������g���Ă���PowerMac7500+�f3�̃}�V�����AWord�Ńh���b�O���悤�Ƃ���ƃt���[�Y���Ă��܂��Ďd���ɂȂ�Ȃ��Ƃ����B�Ȃ�قǃL�[�{�[�h��ł��āA�ϊ����悤�Ƃ���ƃt���[�Y����B�h���b�O���悤�Ƃ���ƁAWord�������ɋ����I�����Ă��܂��B���̏C���ɁA��5���̌ߑO����t�|�������B�f�t���O���āAWord�������e�L�X�g�ۑ������蒼���āA�蔲�����B�����ɁA����Word��������Excel�̕\���R�s�[���ē��ꂽ�̂��悭�Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ƃ������ƁB

�@�ߌ�́ACPU��Pentium Pro����挎�����ė��Ă�����Celeron�ɃA�b�v�O���[�h�����B�N���ɔ������G�������Ă�����A�uPentium Pro�}�V����Celeron�ɁI�v�Ƃ����L�����ڂ��Ă����BPentium Pro�̓\�P�b�g������ŃA�b�v�O���[�h�ł��Ȃ��Ƃ����Ă����B���ꂪ�ł���Ƃ����̂ŁA������т��āA�H�t���ɍs�����B���������̎��͔����Ă���X���������Ȃ������B�����āA���߂ďH�t���ɏo�����āA���́uMaxus�v�Ƃ����X���������B�d�C�G�ݓX�̃r����5�K�A��l���炢�������Ȃ��悤�ȏ������G���x�[�^�ŏ���Ă������B�q�ɂ݂����ȓX�̒��ɁA�m���ɔ����ς܂�Ĕ����Ă����B���܂����邩�ǂ����ۏ͂ł��Ȃ��Ƃ����B9800�~�����玸�s�ł�������A�Ǝv�������߂Ēʏ́u���ʁv�Ƃ����A�b�v�O���[�h�E�{�[�h��PowerLeap���uPL-Pro/���v�����B�����ɂ́uCeleron�v�͔����Ă��Ȃ��Ƃ����̂ŁA�ʂ̓X��PPGA�^�C�v�́uCeleron 466MHz�v�����B���ꂪ�挎��28���������B�����Ă��Ă����T�ԗ]��o�����B

�@�����Ē������t���Ȃ������̂́ACPU���₷�q�[�g�V���N�̃t�@���̎��t������������Ȃ��������Ƃ����邪�A�o�C�I�X�̐ݒ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��ƕs�����������炾�B����ɁA�Ґ��v����̎��W��ǂ݁A���͂�����������k��ɏo�鏀�������Ȃ���Ȃ�Ȃ������B���ꂪ�I����āA5���͒��Ԃ��傤�ǎ��Ԃ������A���Q���Ă�����A����Ă��܂�Ȃ���C���ς܂Ȃ��Ƃ����C�����ɂȂ��āA���̕�������B���āA������u���ʁv�ƁuCeleron�v���o���Ă݂āA�����Ƀt�@�������Ă���̂ŁA�ǂ�����g���̂��Ɩ������BCPU�t����Intel���̃t�@���̂��������炻����g���悤�ɏ��߂��Ă������A�P�[�u���̃R�l�N�^�[���Ⴄ�̂ŁA�ǂ�����ăA�b�v�O���[�h�{�[�h�ɂ��邩������Ȃ��B�܂��A����Ƃ���܂ł���Ă݂悤�ƁA���t����R���s���[�^DEC��Celebris�̃P�[�X����菜���āA�}�U�[�{�[�h�������ς�o�����B�����āAPentium Pro�̃q�[�g�V���N���O�����Ƃ��������܂��O��Ȃ��B�C���[�A�������A�Ǝv���Ă���Ƃ���ɁA�V�тɗ��Ă�����X���̗F�l�̐��H�N���A�낤�ƌ��ւɏo�Ă����B���H�N���R���s���[�^�ɏڂ����ƒm���Ă�������A�u�C���[�A���H�N�A���̊O����������H�v�Ɛ����������̂������B

�@���H�N�͋A��|���Ċ��ɃW�����p�[�𒅂Ă������ǁA���̂܂܂킽���̎d����ɓ����Ă��āA�u����͂����������Ăł��˂��v��Pentium Pro�̃q�[�g�V���N���O���A�C���e���̃t�@�̂�������������Ɓu���ʁv�t���̓d���P�[�u������āA�R�l�N�^�[��t���ւ��n�߂��B���Ȃ���b���ƁA���H�N�̓p�\�R��������Ă���肩�A�u�I�[�o�[�N���b�N�v�}�j�A���Ƃ������Ƃ����������B�u�I�[�o�[�N���b�N�v�Ƃ����̂́ACPU�̑��x�����E�܂ŏグ�邱�ƂŁA�v����Ƀp�\�R����CPU�}�j�A����邱�Ƃ��B����Ȃ�A�C����Ɍ���Ǝv���A�킽���͂����ς猩�w������ɂ܂�����B���ǁA�C���e���̃t�@���ł͌Œ�ł��Ȃ��̂ŁA�u���ʁv�̃t�@�����g�����ƂɂȂ����B���H�N�͂������芵�ꂽ���̂ŁA���炷�����Celeron�����t���A�}�V���𗇂̂܂܃f�B�X�v���C�ƃL�[�{�[�h��ڑ����āA�d�������āA�C���^�[�l�b�g�ɐڑ��A�x���`�}�[�N�e�X�g����\�t�g���_�E�����[�h���āACeleron���m����460MHz�ō쓮���Ă��邩�܂Œ��ׂĂ��ꂽ�̂������B�uPentium Pro���č��v���~�A�˂��̒l�i�ɂȂ��Ă����ł���ˁv�Ƃ����̂ŁA�u���肪�Ƃ��A���H�N�v�ƁA�O����Pentium Pro�H�N�ɐi�悵���B

�@���H�N�̎�ۂ���ۓI�������B�܂����ƈ��APentium Pro�̂����}�V�������邩��A���x�͎�����l�ł���Ă݂悤�Ƃ����C�����A����Ɏ���}�V�������N�͐������Ă݂悤�Ƃ����C���������X�ƗN���Ă���̂������B

�@

�@

2000�N2��2��

�Ґ��v����̎��A���������炩���S���ǂB

�@�p�\�R���̖{�̏�ɐςݏグ�ēǂ� �Ґ��v����̒��� |

�@�Ґ��v����̂��������挎��18���B�Ǔ����ƒǓ����k��̘b�������āA��T�������܂łɁA���̊Ԃɍ�N�S���Ȃ����ɓ��ڂ���́u����N�L�O�Ձv��A�������̓|�p�w�Ȃ̑��ƌ����Ƒ�����i�̏�f��ɍs�����肵�����A�Ƃɂ����Ґ��v����̎��Ə������A�w�G�{���V�O����x�������đS���A�ēǂ��܂߂ēǂ̂������B���W�́w�Ґ��v���W���x�w�o�~�Ҏ��W�x�w�G�����Â��t�ɑΛ����āx�A�����Ē҂������Ă���Ȃ����������W�w�ڂ������́i�ה̂悤�ȁj���e�x�Ɓw�{�[�g�𑆂�������l�̕w�l�̏ё��x�͔����ė��ēǂB

�@�ǂ�Ō��āA��ɂ͒Ґ��v�Ƃ������l�́u���w�̐l�v�Ƃ�����ہA�܂蕶�w��i���悭�ǂ�ŁA�������܂����t�ɐ�����l�ԂɂȂ����l�Ƃ�����ۂ��������B�����̎����Ƃ����ЂƂ�̎����Ƃ�����i�̍\���A����Ɏ��̒��Ɉ��p�Ƃ����l�̖��O�������B������́A�Ґ��v�������������悤�ɂȂ����Ƃ���ɂ́A�Ґ��v���g�̖����z���āA���㎍�ɂ��čl����Ƃ��ɁA���Ȃ�d�v�Ȗ��ƂȂ�悤�Ȃ��Ƃ�����Ɗ������B

�@�Ґ��v����͓����̐Ő��܂�āA���e�̋Ζ��̊W�ŏ��w���̍��A�O��ʼn߂��������Ƃ����������A�����ɋ��c����u�Ă������ň�����B�҂���̎��⏬���ɂ͂��̌����ƎO��̐��N���オ����Ƃ���Ō���A�����ꂽ���̂Ƃ��āu�Ґ��v���[���h�v���Ȃ��Ă���B�҂���̐l���́u�����Ƃ������Ɓv�ɂ������B����͏��N���ォ��ǂݑ������u���w���v�ɉe�����ꂽ���ʁA�Ƌ����������B�u���t�������v�Ƃ������Ƃɍō��̉��l��u���Ă���B���̒Ґ��v���ӔN�u���������v�Ƃ������Ƃ���u�U���������v�Ƃ������փV�t�g�����B�w�Ґ��v���W���x�i1996�j�̕t�^�̒J��r���Y����Ƃ̑Βk�̒���

�@

�@�ҁF�ŋ߁A�C���̈�Ԃ܂ōl���Ă���̂́A�����Ǝ��������Ă������ǁA�ق�Ƃ͎����Ė�����Ȃ����A�Ƃ������ƂȂ�ł��B�ƌ����Ă�̂ɏo����āA�������B�O�ɓǂ܂Ȃ������̂����߂����Ă����̂��B�����ŒJ�삳��́u�ڂ��́A�������l�K�e�B���Ȍ`�Łw���͂���x�Ƃ͂�����v���v�Ɖ����Ă���B���ɍō��̉��l��^���Ă����l�����������^��ɍs���������Ă������Ƃ́A�l���Ă݂����������ȁA�Ƃ������z���������B

�@�J��F����A��������́H

�@�ҁF�o��A�Z�̂͂����ł���B���܁A���������āB�� �ᎍ���ĉ������邩�ƌ����ƁA�V���L���������̂Ɠ����A���t���������B�v����ɁA����������Ȃ����A�Ǝv���B�Ƃ��낪�A���������ꂽ��i�A���炩�ɗD�ꂽ���Ƃ������̂́A���\�N���������Ă�����킯�B������ߋ��ɂ͂���킯������ǁA���������Ƃ���ƁA����̌��t�����邾���ŁA���ɂ͉��������B

�@���W�w�G�����Â��t�ɑΛ����āx�i1998/5/25���j�̍Ō�̎��́u���C�L�L�̃V���[�e�B���O�N���u�v�Ƃ����^�C�g���ŁA���̌㔼�� �@

�@���͍��l�ɂ������Ƃ��ނ낵�Ă���O���l�̒j���̊Ԃ��āA

���낻��ƊC�ɓ������B���̌��̒ɂ݂����䖝����A��������

���ĉj�����Ƃ��ł��邪�A���͐��j������̖Ԗ�����邽�߂Ɉ�t

����ł��ւ����Ă����B�����玄�͊C���ł����낻��ƕ����ق�

�͂Ȃ��A�������ĕ����ĉ��Ɍ������A���̂�����̐[���̂Ƃ����

�����~�܂��āA�����̑D��ї����錚���Ȃǂ߂��B�����ĂƂ�

�ǂ��ዾ���O���ĕЎ�Ɏ����A�Ԃ��Ԃ��Ɠ��܂ŊC�ɒ��߂��B���x

�����x�����߂��B���ꂩ��܂������������āA�_�₢�낢��Ȃ���

�߂��B���ꂪ���̋x�ɂŁA���͊C�ʂ𐁂��n�镗�̒��ŁA����

�ɂ͓��{�̌��㎍�͂Ȃ��̂��Ǝv�����B����͑����m�̉ʂẮA��

�̃^�c�m�I�g�V�S�̂悤�Ȃ������̗ɂ����āA����a�݂���

����B

�@�����͊C����o�����ƁA�o�X�̑����猩�������V���[�e�B���O�N

���u�Ɉ�l�ŏo�����A���C�t���A���{���o�[�A�I�[�g�}�`�b�N�ƎO

��̏e�����X�ɔ��˂����B���ɂ͏��߂Ă̎��e�ˌ��ŁA���͗����

�e�������A�ꔭ�X�X�Ɏv�������߂Đ��\�����������A����ł��Ȃ�

���Ɏc�錂������Ȃ��v���A���̗ł̓��X���v�����тɂ��݂�

���Ă�����́A���̎v���̂��߂Ɏ��͂���ɐV�������W���o������

�v�����B�����Ď��̒Z���x�ɂ�����ŏI�����ƍl��������A�E���

�d�����e���Ԃ炳���āA�V���[�e�B���O�N���u�̘L������������

�����B

�@���ɓ˂��������������ɂȂ邪�A�Ґ��v�̎��́u���w�v�̂���Ӗ������������Ă����l����l���Ȃ��Ȃ����Ƃ������Ƃ��Ǝv���B���オ�ڂ����ƈ����������B�킽�����Ґ��v�قǓO�ꂵ�Ă��Ȃ��Ă��A�����悤�ȕ��w����ǂ݁A���t���������Ƃɉ��l��u���Ă����B�������A�킽���͒Ґ��v���l���N�ゾ�B����I�ɂ͓����u�s���l�܂�v�ɗ�������Ă���͂��Ȃ̂ɁA�]��˂��l�߂Ă͂��Ȃ��B

�@�u�Ґ��v�A���o���v �@ �@

�@

�@

�@ �@

|�u�� ���k���V���v�\���֖߂�|

My Email address

�N���b�N���āA���[���𑗂��ĉ������B

srys@m1.catnet.ne.jp

[���ڎ��ɖ߂� to the table]